新栏目征稿

优秀审稿专家

投稿指南

微信微店公众号

相关链接

新 闻

最新出版

2021年 第79卷 第6期

论文

- 云贵高原锋线的动态特征宇如聪,李建,原韦华2021,79(6):889-901HTML()PDF[8.41 M](915)摘要(990)

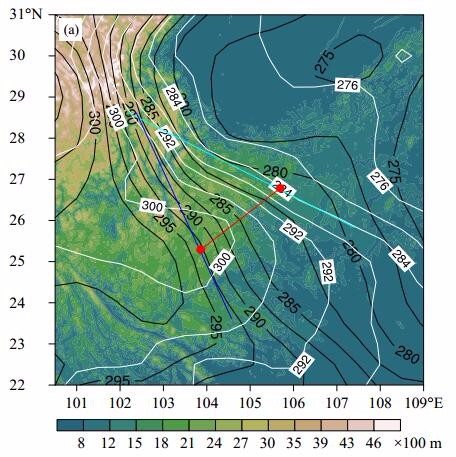

- 摘要:面向精细化的气象服务需求,为做到对云贵高原锋面系统变化的精准把控,深入认知其动态演变规律,基于50 a(1971—2020年)逐日台站观测资料,提出了一种利用线性拟合近似判定云贵高原地面锋线的方法,并通过综合分析锋线位置和锋线周边气象要素的空间分布和时间变化特征以及长持续锋线事件的锋线位置、走向变化,系统揭示了云贵高原锋线的移动特征,展现了云贵高原准“静”止锋的“动”态特征。结果表明,冷性锋线集中在102.5°—105°E,最大降温区在锋线东侧,暖性锋线集中在104.5°—105.75°E,最大升温区位于锋线西侧;锋线附近气象要素的变化与锋线的移动紧密相关,西进的锋线一般会伴随锋线附近的降温、升压和日照减少,东退的锋线则相反;根据长持续锋线事件的连续演变过程,可将锋线事件区分为静止、西移和东移3类,静止型出现次数最多,西移型可连续快速推进并伴随锋线南部的顺时针摆动,东移型出现频次较低且移速相对较慢。上述结果通过对云贵高原锋线,特别是其动态特征的客观定量描述,为该地区在锋线影响下各气象要素的精细化预报提供了重要参考。

- 基于扰动模式的四维变分资料同化系统框架的设计完善和数值试验冯业荣,薛纪善,李梦婕,戴光丰2021,79(6):902-920HTML()PDF[4.69 M](641)摘要(833)

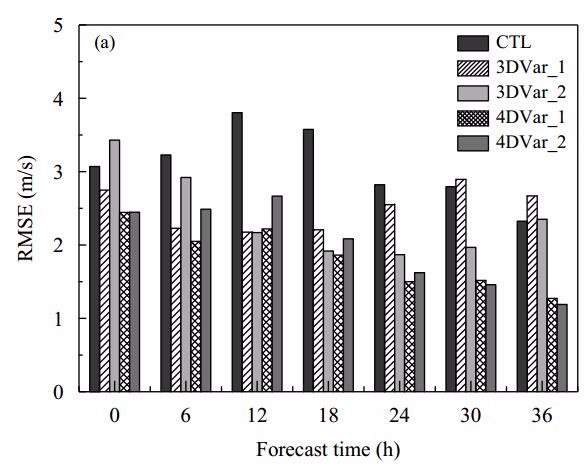

- 摘要:为了建立一个应用于区域数值预报的四维变分资料同化(4DVar)系统,在近期开发的扰动预报模式GRAPES_PF基础上,开发完善增量四维变分同化系统框架。该框架中暂不包含物理过程(长短波辐射、边界层过程、对流参数化和云微物理等)。对比业务使用的GRAPES 3DVar系统,增加了温度控制变量。将无量纲Exner气压与流函数的线性风压平衡方程直接在地形追随垂直坐标面上求解,且通过广义共轭余差法(GCR)求解扰动亥姆霍兹(Helmholtz)伴随方程。利用人造“探空”资料对2015年10月台风“彩虹”进行了理想数值试验。试验结果表明,所开发的扰动四维变分同化框架得到了预期的结果,即同化更多资料并反复受到模式约束的四维变分同化系统能有效改善初值质量,进而改善区域数值预报。建立的区域四维变分同化框架合理可行,为进一步发展包含完整物理过程的区域四维变分同化系统奠定了研究基础。

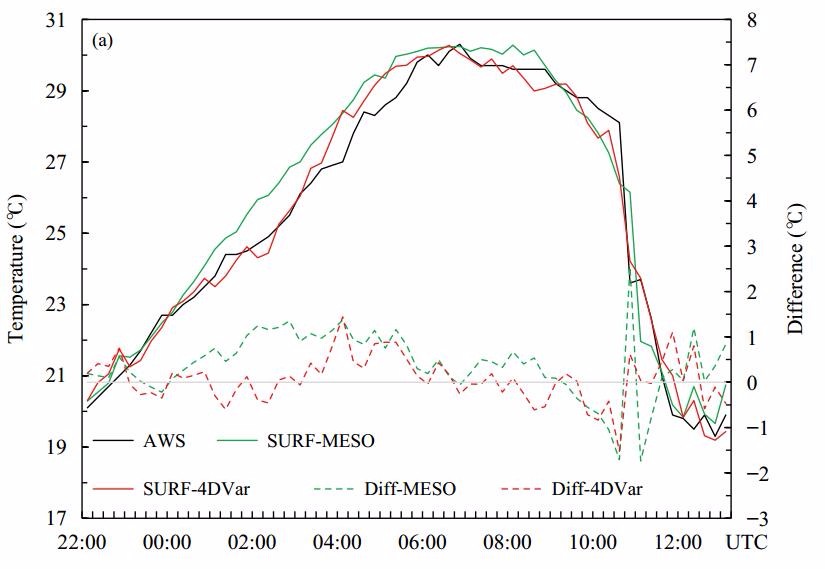

- 雷达资料快速更新四维变分同化中增加地面资料同化对强对流临近数值预报的影响刘瑞婷,陈明轩,肖现,秦睿,高峰,杨璐,吴剑坤,孙娟珍2021,79(6):921-942HTML()PDF[8.10 M](706)摘要(833)

- 摘要:基于雷达资料快速更新四维变分同化(RR4DVar)技术和三维数值云模式发展的快速更新雷达四维变分分析系统(VDRAS),通过在系统中加入地面自动气象站观测资料的同化方法,对发生在北京地区的10个强对流过程开展了地面资料同化的高分辨率模拟分析和检验评估,并与已经业务使用的地面资料融合方法进行对比。研究结果发现,地面观测资料同化使边界层1 km高度以下的分析场改善最为明显,风速和风向的均方根误差分别平均降低0.1 m/s和7.2°,温度的均方根误差降低0.2℃。模式最低层100 m高度的风速均方根误差降低0.5 m/s,风速的误差随高度上升逐渐增大。模式最低层风向的均方根误差降低15.5°,温度的均方根误差降低0.4℃,且1.5 km高度以下的温度偏差都减小。区域内地面10 m高风速的均方根误差平均降低0.2 m/s,风向的均方根误差降低10.8°,地面2 m气温的偏差也降低。随着预报时效的延长,地面温度和风场的误差不断增大,但地面资料同化方法在一定程度上可以提高1 h内地面气象要素的预报效果。对2019年5月17日北京地区局地强对流新生和增强过程的详细分析表明,地面自动气象站观测资料的同化方法相对于融合,可以通过更细致准确地分析低层大气的热动力特征,改善低层气象要素的预报效果。在此基础上,通过探究对流单体的局地触发机理发现,海风锋辐合线与城市的相互作用一定程度上影响了对流的局地新生和发展,该同化方法可以进一步提高北京地区局地突发强对流的临近数值预报能力。

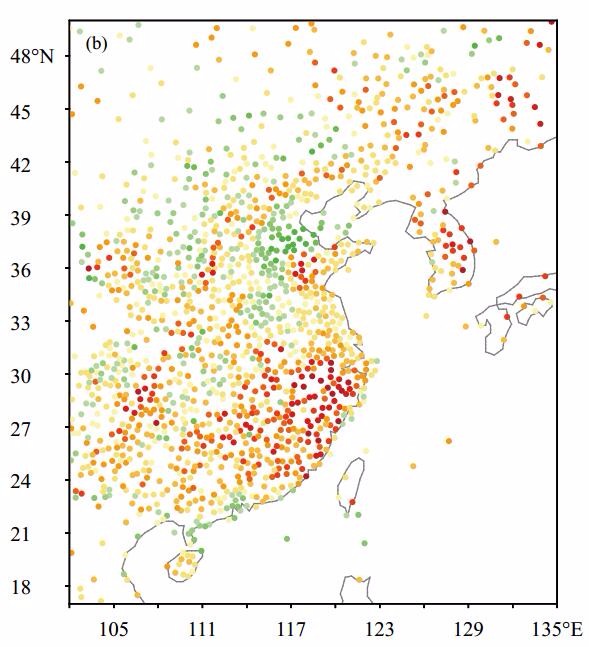

- CMA-MESO三维变分同化系统2 m相对湿度资料同化研究徐枝芳,吴洋,龚建东,蔡怡2021,79(6):943-955HTML()PDF[2.20 M](591)摘要(877)

- 摘要:为了提高CMA-MESO (China Meteorological Administration Mesoscale model)(原GRAPES)三维变分同化系统中2 m相对湿度资料的应用效果,改善模式中相对湿度的分析和降水预报效果,分析了2015年6—8月T639(T639L60全球中期数值预报系统,0.28125°×0.28125°)分析场低层相对湿度和2 m相对湿度之差与表征稳定度的理查森数(Ri)的关系,发现二者有很好的相关,Ri<0时,模式低层相对湿度与2 m相对湿度的差异较小,基本在同化观测误差范围内。依据该统计结果,对CMA-MESO同化系统中2 m相对湿度同化方案进行优化,Ri<0时,将观测站地形低于模式地形的2 m相对湿度观测由观测站高度改为模式最低层高度进行同化,形成新的2 m相对湿度同化方案,旨在解决2 m相对湿度资料同化时模式地形高度与观测站高度不同的影响。2018年7月CMA-MESO三维变分同化系统(3DVar)个例和连续试验结果显示:新的2 m相对湿度同化方案同化分析资料数量明显增加,且08时多于20时(北京时),新增观测点新息向量(背景减观测)与周围原有观测新息向量保持基本一致,分析残差偏差和均方根误差减小,降水预报效果明显改善。新2 m相对湿度同化方案通过提高观测站低于模式地形高度的观测资料合理应用,从而改善了3 km模式系统同化分析和预报效果。

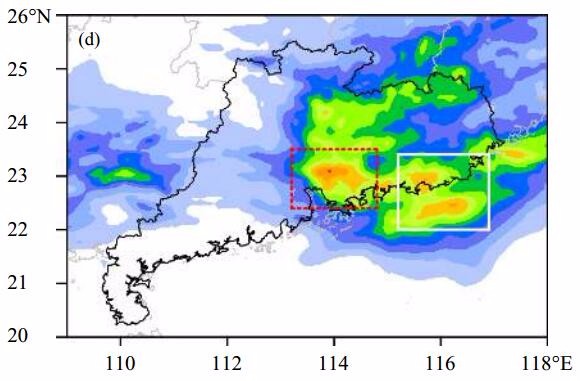

- 基于CMA-TRAMS集合预报的“5·22”极端降水事件可预报性分析肖柳斯,张华龙,张旭斌,冯璐,谌志刚,戴光丰2021,79(6):956-976HTML()PDF[14.91 M](746)摘要(868)

- 摘要:2020年5月22日珠江三角洲地区出现了一次极端强降水天气,最大滑动小时雨量201.8 mm,3 h雨量达到351 mm。为探讨此次极端强降水的关键预报因子及可预报性,对热带中尺度集合预报系统(CMA-TRAMS(EPS))降水预报产品进行检验评估和敏感性分析,结果表明:与欧洲中期数值预报中心集合预报系统(ECMWF-EPS)相比,CMA-TRAMS(EPS)的好成员对本次过程降水强度及位置的预报结果与实况更接近,但对极端性预报仍有欠缺。好成员的预报能力来自于对低涡和(超)低空急流的演变特征以及两者强度和位置耦合的有效预测。好成员组预报珠江三角洲东部(超)低空急流南风分量较强,有利于低涡缓慢移动和气旋性辐合增强,致使降水持续时间长、效率高。而低涡自身发展又反馈于急流强度变化,好成员组较准确地刻画了增强的低涡环流反馈导致急流小范围加速的耦合特征。其他成员组预报的低涡和(超)低空急流的耦合位置偏东、偏南,辐合强度偏弱,导致降水强度或落区出现偏差。此外,强降水致使冷池形成,并增强激烈的冷、暖气团对峙(水平温度梯度达0.23—0.76℃/km),有利于中尺度辐合线维持,加强对流后向传播并产生极端降水量。但CMA-TRAMS(EPS)两组成员在预报中尺度系统的组织性和传播特征方面均存在明显不足,限制了集合预报系统对极端降水的预报能力。

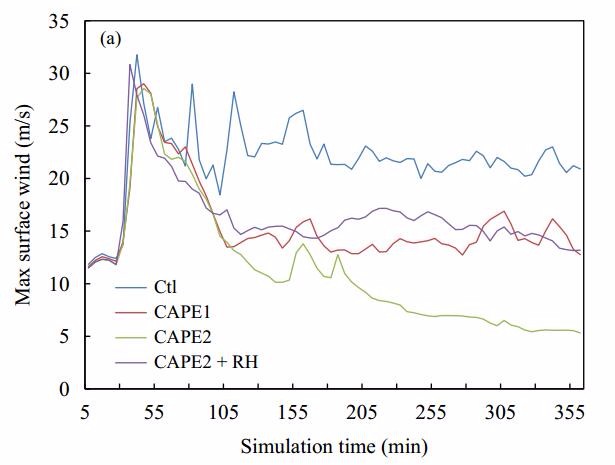

- 大气环境条件对夜间飑线影响的敏感性试验袁招洪2021,79(6):977-1001HTML()PDF[19.86 M](803)摘要(918)

- 摘要:利用CM1数值模式,以2017年8月7日发生在长江三角洲地区的一次夜间飑线过程为例,开展弱切变背景下中层相对湿度、低层风切变和对流有效位能的敏感性试验。结果表明:中层相对湿度升高,有利于夜间飑线雷达回波面积、回波强度和地面降温幅度增大。湿度降低,虽导致夜间飑线的雷达回波宽度变窄,但有利于夜间飑线结构和强度的维持。中层相对湿度的改变对夜间飑线成熟阶段的地面最大风速的影响并不十分明显,但是中层相对湿度的降低会增大地面最大风速的波动;低层风切变的增大使夜间飑线雷达回波强度增强、面积增大、移速变慢,也使飑线冷池强度增强,而对成熟飑线的冷池厚度和地面最大风速影响不大,但是更弱的环境风垂直切变更容易出现脉冲风暴地面强风。低层风切变的减小不利于夜间飑线的发展以及成熟夜间飑线结构和强度的维持;对流有效位能越大,越有利于夜间飑线雷达回波强度和回波面积以及冷池强度和厚度的增大,也有利于夜间飑线地面降温幅度和地面最大风速的增大。中等大小的对流有效位能更有利于成熟夜间飑线强度和结构的维持。低对流有效位能不利于夜间飑线发展,但在中层湿环境条件下依然能发展成为成熟的夜间飑线。该研究揭示了中层相对湿度、低层风切变和对流有效位能等大气环境条件对夜间飑线发生、发展的影响机制,为夜间飑线的预报提供了参考依据。

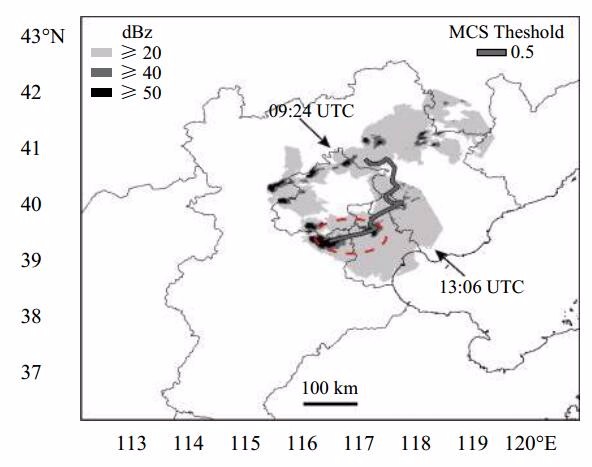

- 基于雷达组合反射率拼图和深度学习的中尺度对流系统识别、追踪与分类方法南刚强,陈明轩,秦睿,韩雷,曹伟华2021,79(6):1002-1021HTML()PDF[2.65 M](991)摘要(1130)

- 摘要:中尺度对流系统(Mesoscale Convective System,MCS)是很多对流性天气的主要致灾体,可导致严重的气象和水文灾害,如雷暴大风、冰雹、龙卷风和山洪。对MCS进行准确的识别和追踪,并根据追踪轨迹及获得的MCS特征实现MCS的分类,对灾害天气的分析和预报有重要意义。基于京津冀地区2010—2019年的雷达组合反射率拼图资料,分别使用支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、极度梯度提升决策树(XGBoost)和深度神经网络(DNN)4种机器学习方法,研发了京津冀地区MCS的自动识别算法。使用时、空重叠追踪法对识别的MCS进行追踪匹配,得到包含强度、时间和空间信息的MCS追踪数据资料。在区分线状对流系统和非线状对流系统的基础上,进一步从经典的尾随层云(Trailing Stratiform,TS)、前导层云(Leading Stratiform,LS)和平行层云(Parallel Stratiform,PS)三类准线性MCS的概念模型和结构特征出发,根据追踪轨迹计算MCS的运动方向和MCS近似长轴两侧层状云和强对流云的面积占比,建立准线性MCS的分类算法。MCS的识别属于二分分类问题,以命中率(POD)、虚警率(FAR)、临界成功指数(CSI)和准确率(ACC)为评价指标,综合对比各项指标发现DNN模型较SVM、RF和XGBoost模型对MCS的识别效果更好。使用时、空重叠追踪法对DNN模型识别的MCS进行追踪,结合对两个追踪实例的分析,发现本研究所用的算法取得了很好的追踪结果,也进一步说明了深度学习方法识别MCS的准确性和优势。根据追踪轨迹计算某时刻MCS的运动方向,结合识别的层状云和强对流云的分布位置,准确实现了TS、LS和PS型准线性MCS的分类,为准线性MCS的生命史预测及其致灾天气特别是短时强降水的强度、位置和持续时间的客观预报提供了一种技术思路。

- 基于三种机器学习方法的降水相态高分辨率格点预报模型的构建及对比分析杨璐,南刚强,陈明轩,宋林烨,刘瑞婷,程丛兰,曹伟华2021,79(6):1022-1034HTML()PDF[1.31 M](642)摘要(948)

- 摘要:冬季降水相态及其转变时间的精细化客观预报对提高气象预报和服务质量具有重要的现实意义。利用京津冀地区国家级自动气象站观测资料及网格化快速更新精细集成产品,统计分析了京津冀地区复杂地形下各类降水相态温度和湿球温度平均气候概率的分布差异及不同降水相态时网格化快速更新精细集成产品中可能影响降水相态判断的特征信息。然后将地面观测天气现象资料、复杂地形下降水相态气候特征及高分辨率模式输出产品作为特征向量,分别基于梯度提升(XGBoost)、支持向量机(SVM)、深度神经网络(DNN)3种机器学习方法建立了降水相态的高分辨率客观分类模型,并对同样条件下3种机器学习方法对雨、雨夹雪和雪3种京津冀主要降水相态的预报效果进行了对比检验,进一步提升了雨夹雪复杂降水相态的客观分类预报技巧。

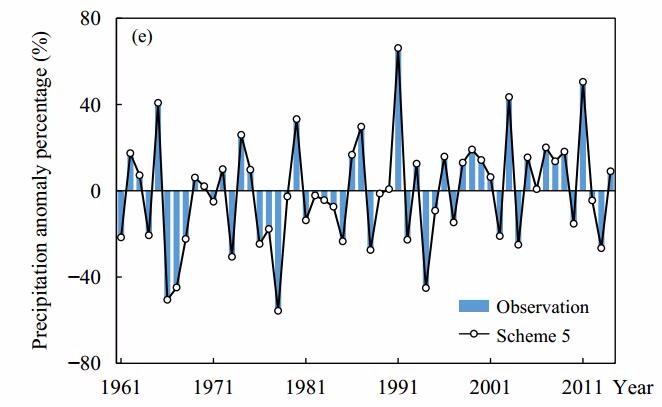

- 利用深度神经网络和先兆信号的江苏夏季降水客观预测方法蒋薇,刘芸芸,陈鹏,张志薇2021,79(6):1035-1048HTML()PDF[1.45 M](655)摘要(917)

- 摘要:利用1961—2019年江苏省67个站降水量和气候指数数据集等资料,选取大气环流、海温和积雪等先兆信号的不同组合作为预测因子方案,通过对比不同机器学习方法对江苏省夏季降水开展预测试验。结果表明,深度神经网络(Deep Neural Network,DNN)较传统统计方法和其他机器学习方法有一定优势,深度神经网络结合动态权重集合因子方案对江苏省夏季降水的预测技巧最高,其独立样本检验结果稳定,2015—2019年的平均PS评分为76.0,距平符号一致率为0.62,距平相关系数达0.35,尤其对江苏省中南部的预测技巧更高,具有业务应用价值。不同预测因子方案对比分析表明,大气环流因子在江苏省夏季降水预测中做主要贡献,而海温因子和积雪等其他因子也有正贡献,说明使用综合性预测因子以及集合方案有助于提升季节预测准确率。

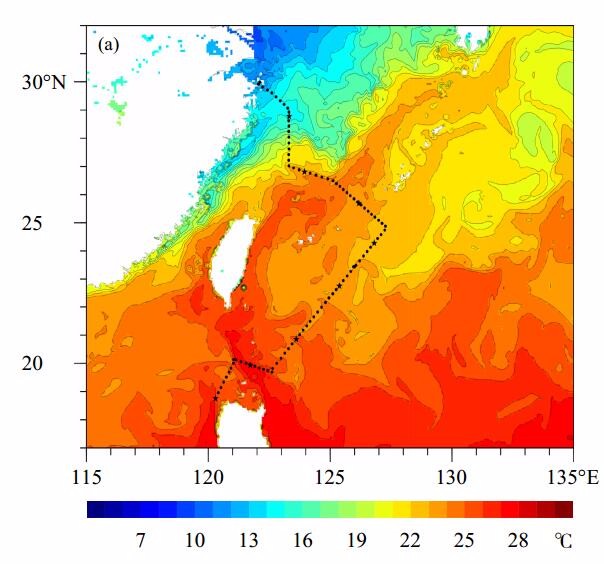

- 一次黑潮海洋锋强迫下的蒸发波导突变性与非均匀性的观测与模拟研究丁菊丽,梁志超,费建芳,吕庆平,赵小峰2021,79(6):1049-1062HTML()PDF[15.09 M](569)摘要(801)

- 摘要:蒸发波导是影响海上雷达系统探测性能的主导机制,海表温度(SST)锋带来的蒸发波导非均匀性和突变性具有重要的研究价值。2018年春季航次“海气相互作用观测试验”,曾两次穿越黑潮海域获取了珍贵的观测资料。在此基础上,结合欧洲中期天气预报中心(ECMWF)再分析资料(ERA-Interim)和HYSPLIT(Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectories)气块轨迹溯源,分离出两个重要的走航观测时段。S1段(持续约21 h)气流从暖海水区吹向冷海水区,以稳定层结为主,其间因黑潮海洋锋的存在,气流由黑潮主体的暖水区吹向大陆冷海区时,形成具有强逆温层的海洋边界层,并伴随海雾的生成,导致此处蒸发波导高度突降为0。此后为持续近66 h的S2段,气流由冷海水区吹向暖海水区,以近中性弱不稳定层结为主,蒸发波导高度基本维持在12 m高度。数值模拟结果表明,模拟时段内的黑潮海洋锋区,蒸发波导高度突变性和非均匀性始终存在,且伴随暖海水吹向冷海水的锋区突变性更强。黑潮海洋锋对蒸发波导的这种天气尺度强迫作用的加强与层结稳定度的突变和海雾的生成有关。

短论

- IPCC第六次气候变化评估中的气候约束预估方法周佰铨,翟盘茂2021,79(6):1063-1070HTML()PDF[818.59 K](1231)摘要(786)

- 摘要:得益于第五次评估报告(AR5)以来约束预估研究的迅速发展,观测约束成为政府间气候变化专门委员会(IPCC)第一工作组(WGI)第六次评估报告(AR6)提升对未来预估约束的证据链中的重要一环。IPCC第一工作组第六次评估报告首次利用包括根据历史模拟温度升高幅度得到的观测约束、多模式预估以及第六次评估报告中更新的气候敏感度在内的多条证据链来约束全球地表温度未来变化的预估,减小了多模式预估的不确定性。文中回顾并介绍了IPCC第一工作组第六次评估报告中涉及的几种主要观测约束方法(多模式加权方法、基于归因结论的约束方法(ASK方法)、萌现约束方法)及其应用情况。在IPCC第一工作组第六次评估报告以及很多针对不同区域不同变量的预估研究中,观测约束方法均显示出了订正模式误差、改善模式预估的潜力。相比而言,目前中国在观测约束预估方面的研究还不多,亟待加强观测约束方法研究以及在中国区域气候变化预估中的应用,为中国应对气候变化的政策制定和适应规划提供更丰富、不确定性更小的未来气候信息。

封面

- 气象学报2021年第6期封面2021,79(6):0-0HTML()PDF[51.96 K](383)摘要(673)

- 摘要:

目录

- 气象学报2021年第6期目录2021,79(6):0-0HTML()PDF[509.26 K](392)摘要(619)

- 摘要:

优先出版

- 认识大气环流和气候系统动力学100年进步

- 李建平,陈文,周天军,刘屹岷,黄刚,刘晓东,侯兆禄,丁瑞强,胡鹏,陈尚锋,谭本馗,付遵涛,封国林,罗德海,段晚锁,陈晓龙,姜继兰,唐颢苏,胡开明,屈侠

PDF

摘要 2025-04-07

- 摘要:本文全面回顾了中国气象学界在过去一百年中,对大气环流和气候系统动力学领域的深刻理解和显著进步,综述了大气环流遥相关、非线性大气动力学、季风环流、青藏高原动力学、气候系统动力学以及古气候等多个领域的研究成果。尽管力求详尽,但受限于主题范围、篇幅和能力,可能仍有遗漏,敬请谅解。 在大气环流遥相关方面,中国学者对大气环流的基本特征及其与气候变化的关系进行了深入研究,揭示了包括东亚-太平洋型(EAP)、丝绸之路型(SRP)等多种遥相关型的形成机制和影响。这些研究成果成为北半球夏季环流异常的核心理论框架,不仅深化了我们对大气环流遥相关现象的理解,也为国际气候预测和研究提供了新的视角和工具,显著提升了大气环流变化的预测能力。季风环流研究方面,中国学者系统揭示了东亚季风的形成机制及其与热带三大洋(太平洋、印度洋、大西洋)之间的相互作用。通过深入分析季风年际和年代际变率的海气相互作用机理,显著提升了对季风系统变化规律的理解,中国主导的全球季风模型互比较计划(GMMIP)被纳入CMIP6框架,其成果为IPCC第六次评估报告提供了关键支撑。同时,对东亚季风指数的定义、历史变化检测归因以及未来预估进行了全面回顾,为季风气候的预测和应对提供了理论基础和技术支持,促进了全球季风研究的深入发展。气候系统动力学领域的研究涵盖了全球变暖动力学、大气层结变化、快速气候调整以及气候变率调整等多个方面。中国科学家通过数值模拟实验和理论分析,深入探讨了全球变暖背景下的降水变化机制、大气环流调整以及气候反馈作用等关键问题。中国研发的气候系统模式在CMIP6中表现突出,相关结论被IPCC AR6直接引用,标志着中国模式在国际评估中的话语权显著提升。特别是针对东亚季风、北太平洋副热带高压等关键气候系统的研究,为中国乃至全球的气候预测和应对提供了有力支持。青藏高原作为地球上一个独特的地形单元,其对大气环流和气候系统的影响受到了广泛关注。中国气象学家通过大量观测和数值模拟实验,揭示了青藏高原对大气环流的动力和热力强迫作用。研究表明,青藏高原不仅改变了周边地区的大气环流结构,还对亚洲季风、区域气候乃至全球气候产生了深远影响,相关理论被国际学界认为是解释亚洲气候变率的核心机制之一。在古气候研究方面,中国学者利用丰富的历史文献和自然档案,重建了历史时期和地质时期的气候变化序列,揭示了气候变化的周期性、突变性和区域特征。这些研究成果不仅填补了中国古气候研究的空白,也为国际古气候研究提供了宝贵的资料和数据支持,推动了全球古气候研究的深入发展。在非线性大气动力学方面,中国科学家在大气非线性波动方程、阻塞非线性动力学、可预报性等方面做出了重要贡献,提出了条件非线性最优扰动(CNOP)方法和非线性局部Lyapunov指数(NLLE),成为世界气象组织(WMO)推荐的可预报性分析工具。这些创新性的理论和方法不仅丰富了非线性大气动力学的理论体系,也为国际大气和海洋系统的可预报性研究提供了新的思路和技术支持,推动了该领域的国际前沿研究。 综上所述,过去一百年间,中国气象学界在认识大气环流和气候系统动力学方面取得了丰硕成果,为理解气候变化、提高气候预测能力做出了重要贡献。展望未来,中国气象学者将继续在这一领域深耕细作,不断开拓创新,为全球气象事业的进步贡献更多中国智慧和力量。

- 基于“完美模式”可靠性评估的中国东部区域夏季降水预估及其不确定性

- 聂宇杰,江志红

PDF

摘要 2025-03-31

- 摘要:[目的]为提高我国东部区域夏季降水未来预估的可靠性,[资料和方法]文中利用第6次耦合模式比较计划(Coupled Model Intercomparison Project Phase 6,CMIP6)中的全球气候模式以及4个初值大样本的模拟结果,通过“完美模式”可靠性评估框架,对模拟性能和独立性结合的加权方案(Climate Model Weighting by In dependence and Performance,ClimWIP)中的约束变量及其空间尺度进行优选。[结果][结论]结果发现将历史时期全球尺度的平均温度趋势作为约束变量比其他更小尺度约束变量得到的加权预估结果更可靠,且综合考虑历史时期全球平均温度趋势和降水指数区域气候态模拟能力约束的ClimWIP方案的预估结果最为可靠。基于该最优可靠性的加权预估表明,在SSP5-8.5情景下,相较于历史参考期(1995—2014年),本世纪中期(2041—2060年)和末期(2081—2099)中国东部区域夏季降水将分别增加6.8%和12.9%,强降水指数增加16.9%和28.7%。其中华北地区增加最为显著,本世纪末期夏季降水和强降水将分别增加19.1%和35.5%。相较于未加权方案(MME),最优预估方案增强了夏季降水的年际变率,未来旱涝的年际变化将更剧烈。同时减小了各区域预估降水的不确定性,并主要集中于预估的高值部分,本世纪中期,东北地区预估不确定性减小最多,达40%左右;末期,华北和长江流域地区预估不确定性减小最大,在50%左右。

- 我国综合气象观测系统的百年业务发展

- 张鹏

PDF

摘要 2025-03-31

- 摘要:气象观测技术是现代气象科学的基石,推动了学科的发展和业务的进步。上世纪二十年代,在我国近代气象科学形成初期,老一辈气象学家就提出了“谋气象学术之进步与测候事业之发展”的中国气象学会宗旨。中国气象观测系统经历了从无到有、从手工到自动化、从地面到空间的跨越式发展,已经形成了较为完善的地面观测、高空探测、卫星遥感等多元化的业务观测体系。在这个过程中,科学技术的进步推动了气象观测的不断发展,使得天气预报的准确性和及时性得到了显著提高。本文从地面气象观测、高空气象探测、海洋气象观测、空间天气观测、天气雷达、气象卫星、地基和空基遥感系统等8个方面概述中国气象观测系统业务的发展历程、现状以及未来的发展趋势。气象观测试验作为气象探测技术发展、探测方法研究、探测装备体系建设的重要创新驱动力在我国观测系统升级换代中发挥了重要的先导和技术支撑作用。为此,本文也概要介绍了我国多源综合观测与大型试验情况。气象观测系统不仅仅是对现有工程技术的应用,更是一个充满未知科学问题、技术挑战和应用领域发展的学科分支。随着观测技术的更新换代,更高精度的传感器和更先进的遥感设备的应用,我国现有的观测设备需要不断更新以保持技术的前沿性和数据的准确性。未来的气象观测系统可能会朝着智能化、立体化和全球化的方向发展,大数据、人工智能、量子科技等前沿技术将在未来气象观测系统发展中扮演重要的角色。

- 百年文集特邀稿件中国数值天气预报业务系统70年发展

- 张卫民

PDF

摘要 2025-03-31

- 摘要:数值天气预报是天气预报业务和防灾减灾的核心科技。中国数值天气预报研究和业务应用一直受到高度重视,在基础理论研究、关键技术突破和业务系统研制方面取得了有广泛国际影响的研究成果。在回顾新中国数值天气预报技术及业务系统发展基础上,重点综述我国自主发展的GRAPES(Global Regional Assimilation and PrEdiction System)和YHGSM(YinHe Global Spectral Model)两大业务预报系统的重要科技进展。GRAPES在模式动力框架、四维变分资料同化、卫星资料同化技术、雷达资料同化应用、集合预报和云物理过程等方面实现了技术突破,建立了无缝隙的、包含确定性预报和集合预报系统的中国气象局数值天气预报业务体系。YHGSM持续走谱模式发展路线,突破了干空气质量守恒全球大气谱模式、集合四维变分同化、海陆气耦合集合预报等技术,建立了以高分辨率全球中期和月延伸数值预报系统为核心的数值预报体系。军地自主研发的数值天气预报系统是长期坚持既定科学技术方向、学术研究和业务研制紧密结合的结果。

- 冬季沿不同路径进入北极的极端气旋及其大气环流特征

- 张芷柔,陈军明,吕俊梅,丁明虎,夏兰,张文千

PDF

摘要 2025-03-21

- 摘要:来自于中纬度的极端气旋能够将水汽和热量输送到北极地区,改变北极海冰面积以及海洋混合层厚度,同时带来大风、低温、雨雪等天气。[资料与方法]利用1980—2021年ERA5逐六小时再分析数据,对冬季在北大西洋中纬度生成并进入北极的极端气旋进行客观的识别、探测与追踪。将获得的130个极端气旋进行分类,[目的]并且探讨了偏西、偏中和偏东三类路径的极端气旋生成的机制以及气旋生成后移动路径差异的原因。[结果]结果表明:极端气旋生成前5—6天,正位涡就已经在平流层低层出现,并且平流层正位涡向下侵入到对流层高层使得极锋急流加速,为极端气旋的生成提供了动力条件。当极端气旋生成后,上下层正位涡区相连接,使得气旋快速发展。[结论]此外还发现,气旋生成后的不同移动路径主要取决于对流层低层暖平流的输送。

- 龙卷发生环境与机理及灾情调查研究进展

- 郑永光,曹艳察,周晓敏

PDF

摘要 2025-03-19

- 摘要:龙卷致灾性强、社会关注度高。本文回顾了龙卷机理研究、强度等级和灾害现场调查技术进展,给出了龙卷涡旋形成机制、现场调查需要注意的方面和强度估计存在的难点等,对未来进行了展望。通常认为中气旋龙卷的有利环境条件已非常明确,但不同环流背景下并不尽然,如冷涡背景下的大气低层湿度条件必要性、台风龙卷的对流有效位能作用等,以及龙卷爆发事件同一般龙卷事件的环境条件是否存在差异还有待深入研究。中气旋龙卷形成的关键是低层中气旋的形成、涡旋小块的产生、组织和增强以及地表摩擦作用使得涡旋发展为具有涡旋边界层和拐角流区域的龙卷。地势分布对龙卷影响非常复杂;通常龙卷上坡会减弱、下坡会加强。不同龙卷的消亡机制可能不同。F等级、EF等级和T等级为常用的龙卷强度等级,目前得到广泛应用的是EF等级,中国国家标准的龙卷风强度等级与EF等级有明确对应关系。中国的风灾现场调查技术方法已发展较为成熟,获得了大量龙卷灾害调查数据;但综合应用多源精细遥感资料的龙卷灾害评估技术还有待进一步发展。龙卷的致灾机制非常复杂,强度估计有很大的不确定性。龙卷观测、现场调查、机理研究和预报预警能力的精细度需要持续提升。

- 极地海冰快速变化及机制研究进展和挑战

- 刘骥平,王绍银,宋米荣,徐世明,杨清华,雷瑞波,李熙晨,丁明虎,程晓,许晓琪,林奕辰

PDF

摘要 2025-03-13

- 摘要:极地海冰在地球系统中扮演着至关重要的角色,也是气候环境变化的指示器和放大器。在全球变暖背景下,过去46年间,北极海冰持续减少,而南极海冰则先经历了增加,随后出现了骤减。目前,两极海冰都相继进入新的低值“状态”。极地海冰的变化与人类活动引起的全球变暖和气候内部变率有关。在过去40多年中,结合现场观测、卫星遥感反演、再分析资料和数值试验,科学家在极地海冰变化及可能机理方面取得了丰硕的研究成果。然而,对影响其快速变化的确切驱动因素及其各自的贡献尚不完全清楚。本文总结了近几十年观测的北极和南极海冰变化特征和未来变化预估,较为系统地从极区大气和海洋相互作用及反馈过程、中高纬主要气候模态、以及热带-极地遥相关等方面,阐述了北极和南极海冰快速变化机制的进展和挑战,并概述了极地海冰变化对区域和全球气候的可能影响。

- 地球系统模式和数值模拟研究

- 曾庆存

- 中国区域1公里逐小时极大风实况分析产品研制

- 廖志宏,师春香,张冬斌,谷军霞,韩帅,张涛,徐宾,周鸿奎,徐艳琴

PDF

摘要 2025-03-05

- 摘要:围绕全国天气预报、强对流(大风)监测预警服务等业务需求,本文采用逐小时的极大风风速观测资料与模式的小时阵风风速预报资料进行了质量控制、时空匹配等预处理,同时采用多重网格变分分析方法,将极大风风速观测场与模式预报的背景场进行融合,生成中国区域1km/1h极大风实况分析产品(V1.0)。该产品滞后5分钟更新,整体的独立检验RMSE为1.9m/s,非独立检验为0.7m/s。同时,不同风速范围下极大风产品的各误差指标大小有较大差异,随着风速增大、样本数及样本比率不断下降,产品的误差有较为明显地增大趋势,且准确率逐步降低,但融合产品能够有效提升极大风速的质量。其中,9级以上风速的准确率提高了近一倍(13.1%->24.8%),相对误差也明显变小(-35.8%->-26.0%)。该产品的研制可为灾害性大风、台风等防灾减灾与决策方面提供数据支撑。

- 中国区域气候变化预估研究进展

- 周佰铨,杨婷婷,周波涛,孙建奇,王倩,翟盘茂

PDF

摘要 2025-03-04

- 摘要:气候变化预估研究致力于为决策者提供更可靠的、不确定性更小的未来气候变化信息。该综述梳理回顾了近十年来我国在气候变化预估方面的主要进展,并对预估研究的未来发展进行了展望。预估表明,未来中国区域平均气温和降水都将增加,且在最高排放情景下的增幅最大。未来中国区域极端冷事件将减少,极端高温将增多;极端降水明显增多且强度增强。未来中国区域复合型极端事件也将显著增加,且越罕见的极端事件在未来增加越显著。统计订正、模式加权、基于归因结论的约束和萌现约束等观测约束方法在我国区域气候变化预估中的应用已比较广泛。整体来说,约束预估不会改变模式原始预估的定性结论,但在变化幅度上有所调整。观测约束方法在不同区域、不同变量的约束预估中体现出了减小预估不确定性的能力。为进一步推动我国区域气候变化预估研究的进步,需深化对气候系统及其反馈过程的理解与认识,提升观测资料的质量与气候模式的模拟效果,并加强机器学习等新兴技术的应用。

- 与珠江三角洲极端小时降水有关的γ-中尺度涡旋特征观测分析

- 张佳华,石睿子,罗亚丽

PDF

摘要 2025-03-04

- 摘要:本研究建立了一套基于多普勒天气雷达观测资料的γ-中尺度涡旋(Meso-γ-scale Vortex;MV)客观识别算法,针对珠江三角洲地区稠密地面气象站五年暖季共237个极端小时降水(EXHP;>75mm )记录,统计分析与之有关的MV特征和环境大气动、热力参数,并选取EXHP站次最多的三次事件,展示MV与瞬时雨强、强回波的时空配置。主要发现:41.8%的EXHP记录有MV伴随;共57个MV,约84%属于弱切变(旋转速度<12 m/s)、12%为弱中气旋、4%为中等中气旋强度;MV平均持续时长约39分钟,平均核心厚度为699米,MV时长与核心厚度的相关系数为0.67。相对于美国伴随MV的EXHP,珠三角地区EXHP的环境0-3 km风暴相对螺旋度(SRH)和0-1km垂直风切变(VWS)较弱,但是,相对于珠三角地区无旋EXHP,有旋EXHP的环境具有显著较高的0-1km VWS和0-3km SRH,这为形成中涡旋提供了较好的环境动力条件,而有旋EXHP也倾向于发生在具有更充足的水汽和更高的对流有效位能的环境中,这为强降水对流系统提供了环境层结不稳定和水汽条件。EXHP站次最多的三次事件中,产生EXHP的对流系统形态差异大(分别呈现β-中尺度不规则形状、γ-中尺度准团状、β-中尺度准带状),MV常常位于对流系统内部强回波区域,许多MV在最强的回波核附近,有些MV紧邻强回波呈现弓形的部分;持续时间长、旋转相对较强的MV与极端强的6-min累积雨量(≥10 mm/6-min)的时空相关度很高,可能发生低层旋转与强降水的正反馈作用;在受到热带风暴影响的一次事件中,出现了三个MV相继在几乎相同的地点出现、并沿着几乎相同的路径移动的MV后建过程。

- 海-气耦合过程对东亚冬季风季节-次季节变异的影响及预测

- 钟沃谷,吴志伟

PDF

摘要 2025-03-03

- 摘要:本文回顾了中国学者关于海-气耦合过程影响东亚冬季风季节变异的研究进展,综述了东亚冬季风次季节变异的可能物理机制,概述了考虑海-气耦合过程对东亚冬季风季节预测的贡献。东亚冬季风系统同时受到厄尔尼诺-南方涛动(El Ni?o-Southern Oscillation,ENSO)、印度洋、大西洋海温异常及北极海冰海温异常等的影响。近年来,东亚冬季风表现出明显的次季节变异特征,在一个冬季内出现位相异常反转,这与不同海区的海-气耦合过程密切相关。考虑关键海-气耦合过程对季节平均及次季节尺度上东亚冬季风的季节预测有重要贡献。本文还展望了该领域尚未解决的科学问题及东亚冬季风季节预测的发展趋势。

- 地球实验室:地球系统数值模拟装置进展与前瞻

- 张贺,马洁琼,柴兆阳,张木兰,曹美春

PDF

摘要 2025-02-26

- 摘要:地球系统数值模拟装置(简称“寰”)是国家“十二五”重大科技基础设施,于2022年在怀柔综合性国家科学中心建设完成。项目的建设目标是深入认识地球环境复杂系统基本规律,探究地球系统相互作用对地球系统整体和我国区域环境的影响;融合模拟与观测数据以提高气候环境预测的准确性,为国家防灾减灾、应对气候变化、大气环境治理等重大问题提供科学支撑;推动地球系统科学不同学科之间的学科交叉和融合,促进我国地球系统科学整体向国际一流水平跨越。本文将在综述地球数值模拟装置国际发展态势的基础上,重点介绍我国“地球系统数值模拟装置”的构成和功能,取得的主要成果以及未来展望。

- 青藏高原夏季局地陆气相互作用及其对对流触发的影响研究综述

- 孟宪红,赵采玲,邓明珊,陈昊,赵林,李照国,吕世华

PDF

摘要 2025-02-26

- 摘要:陆地与大气之间的相互作用和反馈非常复杂,需要从多个尺度进行定量、综合和过程层面的理解。局地陆气相互作用是指通过局地尺度上研究陆地表面和大气(即行星边界层(PBL))之间的联系,进而理解其对天气气候的影响,因此局地陆气相互作用采用过程链范式,研究比如从土壤湿度到降水之间的联系和链条。青藏高原陆气相互作用及其影响在过去几十年取得了长足进展,但是局地陆气相互作用及其对高原影响的研究相对滞后于大尺度陆气相互作用及其影响的研究。该文系统梳理了青藏高原局地陆气相互作用观测事实、局地陆气相互强度及其空间差异和造成这种差异的成因及机理,最后总结了当前研究的难点及未来的发展方向。

- 影响中国的东北冷涡地闪气候特征

- 冯桂力,邓猛,邢如峰,曹艳察,郑永光

PDF

摘要 2025-02-25

- 摘要:为促进对东北冷涡背景下强对流天气的闪电气候特征,尤其是不同类型强天气闪电活动特征的认识,利用ECMWF提供的ERA5大气再分析资料和中国气象局雷电探测系统观测的闪电资料,对2017-2023年5-9月的103个东北冷涡过程的闪电活动进行统计分析。结果表明:(1)东北冷涡背景下正地闪比例和闪电强度平均值分别为26.3%和48.8kA,均高于全年的平均值,高正地闪比例主要位于东北平原和华北平原北部。东北冷涡背景下闪电活动的日变化分布总体呈现单峰单谷的特征,最大值和最小值分别出现在16:00和09:00(北京时)。依据逐小时东北冷涡中心位置,动态合成得到冷涡背景下全部闪电资料以冷涡中心为原点的空间分布,结果表明闪电主要出现在冷涡的南部和东部,其中冷涡的第四、第三象限分别占48.4%和38.7%,第一和第二象限合计占12.9%。(2)通过对冷涡背景下18例雷暴大风型、9例强降水型和8例混合型对流天气过程的闪电资料分析发现,混合型对流天气过程的闪电活动特征与全部冷涡背景下的基本一致;雷暴大风型和强降水型的正地闪比例分别为39.2%和12.2%,雷暴大风型的正地闪比例为强降水型的3倍之多。尽管雷暴大风型和强降水型的负地闪强度几乎一致,但是雷暴大风的正地闪强度平均值为72.3kA,明显高于强降水型。雷暴大风型的闪电主要出现在冷涡东南部,且集中出现在距冷涡中心500-1000 km之间;强降水的闪电在距离冷涡中心1000 km之内主要出现在冷涡东南部,而在1000 km以外主要出现在其西南部。强降水过程地闪密度高值区通常对应低的正地闪比例,而雷暴大风过程正地闪比例高值区与正地闪密度高值区基本一致。根据雷暴大风和强降水型对流天气过程的环境条件差异,初步探讨了环境条件影响地闪极性分布的物理原因。

- 中国气象学会/气象学报100周年纪念文集/专刊邀稿: 数据同化百年史:演化、里程碑和未来方向

- XIE Yuanfu,朱舒君,和玉君,王斌,秦子龙,吴亚丽

PDF

摘要 2025-02-25

- 摘要:在中国气象事业发展的百年之际,站在历史的交汇点,回望过去,展望未来对未来的发展非常重要。这一百年的历程,是几代科学家们不懈努力、辛勤耕耘的结果。在这一具有里程碑意义的时刻,这个综述深入回顾气象及相关领域的发展历程,总结已有的科研成果,并探索未来的发展方向,以期加速我国气象事业的繁荣进步。 数据同化,作为精确刻画大气、海洋和气候状态的关键科学问题,其概念早在一百多年前便已提出。然而,正是得益于近几十年来计算机技术的突飞猛进,一些尖端的方法和手段才得以实现和应用。数据同化是一门集大气科学、物理学、数学、计算机科学于一体的交叉应用科学,它的发展与这些学科的进步紧密相连。本文将数据同化的先进方法和理论,与这些学科的成果进行对比分析,以期对过去的工作进行总结,为未来的发展方向提供有意义的思路。本文从应用数学的视角,深入探讨主流同化算法的本质,澄清常见误解,并提出未来研究的关键方向。让我们携手并进,以数据同化为纽带,连接过去与未来,共同开启中国气象事业的新篇章。

- 数值模式中对流与云参数化的回顾与展望:中国科学家的贡献

- 王勇,夏雯雯,韩轶伦,张广俊

PDF

摘要 2025-02-19

- 摘要:作为纪念《气象学报》百年纪念特刊的一部分,文章回顾了数值模式中对流与云参数化的发展历程,并重点介绍了中国科学家在这一领域的重要贡献。文章首先介绍了对流参数化的发展历程,包括早期的Kuo(郭晓岚)方案和对流调整方案,当前广泛使用的质量通量型方案和基于机器学习的方案,并详细介绍了中国科学家研发和改进的方案以及这些方案对数值模式的改进效果。随后,文章探讨了云参数化方案的发展历程,阐述了中国科学家在云宏物理方案和云微物理方案的取得的成果。最后,文章展望了未来对流与云参数化的发展方向,指出深度学习技术将在未来发挥重要作用,并提出了发展混合模型和多尺度气候建模方法的建议。

- 多普勒天气雷达反演风场综述

- 梁旭东,周海光,罗义

PDF

摘要 2025-02-17

- 摘要:多普勒天气雷达能够提供高时空分辨率的降水粒子空间信息和径向运动的探测资料。反射率因子和双偏振量等降水粒子空间信息相对比较直观,但是由于雷达探测的大气运动场只有径向分量,并不直接反映大气运动全部特征,所以需要通过各种反演方法提取雷达探测资料中保包含的大气运动信息,以应用于中小尺度天气的诊断、分析和预报。国内外多普勒天气雷达网建设已经比较成熟,但是业务中基于雷达径向速度的风场反演应用还较少,因此本文本文将风场反演方法分为单雷达风场反演和双(或多)雷达风场反演两类,并分别进行了总结,并在附录中采用一致的数学符号给出了主要基本方法的推导和公式,以便让相关研究人员能够从基本原理出发了解这些方法的来龙去脉。基于单多普勒雷达的反演方法只要求单部雷达覆盖即可,应用方便,计算简单,但是通常是假定风场是均匀的或者线性变化的,因此对于空间变化比较剧烈的风场的反演误差较大,同时因采用不同的风场分布特征假设也衍生了各种扩展方法,一定程度上改善了单多普勒雷达反演风场的准确性和可用性。对于两部或多部多普勒雷达反演技术,重点介绍了其原理和特点。多部多普勒雷达反演方法能够得到更加精细和精确的风场三维结构信息,但是对于观测资料的时空一致性要求较高。随着雷达组网密度的提高,多部多普勒雷达反演方法的研究和应用得到越来越多的重视,同时,将风场反演和资料同化技术的结合也是重要的发展方向和趋势。

- 青藏高原冰川气象与能量平衡观测研究进展

- 陈记祖,康世昌,杜文涛,蒋友严

PDF

摘要 2025-02-14

- 摘要:青藏高原冰川的快速退缩对中下游地区的水资源供给和生态环境具有重要影响。雪冰下垫面具有高辐射、高水汽、高风速及气象要素变化剧烈等特点,是高原气象研究不可或缺的重要组成,然而受限于高海拔极端环境,青藏高原及周边仅有23条冰川发布了气象监测结果,其中在20条冰川上开展了冰川-大气间能量和物质交换研究;冰川气象监测站点稀疏且数据连续性不强,制约了冰川对气候变化响应的机理研究。[资料和方法]该文搜集已发表的青藏高原冰川区气象观测资料,[目的]从冰川气象变量时空特征、变化规律,以及冰川表面与大气间的能量物质交换特征进行了梳理和综述。[结果与结论]现有冰川能量平衡研究表明,净辐射为青藏高原冰川消融期主要的能量来源,平均占比为75%;消融潜热为主要的能量支出,平均为60%,其次为蒸发/升华潜热支出,平均为32%。受观测数据序列长度和观测期的差异,目前仍难以综合客观地揭示青藏高原冰川气象及能量平衡时空特征。未来,仍需加强现有冰川气象监测网络建设、发展遥感数据同化技术以及开展青藏高原不同区域典型冰川同期能量平衡对比观测研究,以期更好地理解青藏高原冰川能量平衡及其对气候变化的响应机制。

- 集合预报进展、挑战及展望*

- 陈静,朱跃建,段晚锁,智协飞,闵锦忠,李晓莉,邓国,袁慧玲,冯杰,杜钧,李巧萍,龚建东,沈学顺,穆穆

PDF

摘要 2025-02-13

- 摘要:本文系统地概述了集合预报的发展历程和国内外主要的集合预报方法,重点回顾了中国全球/区域集合预报预测系统发展历程、集合预报系统业务技术、初值扰动技术、模式扰动技术和集合预报应用的进步,以及与当前国际主要数值预报中心集合预报水平的对比。最后针对集合预报系统逐步走向对流尺度、海陆气冰耦合模式的趋势,从业务、科学、人工智能与集合预报、天气气候一体化以及用户需求等方面分析了集合预报技术发展面临的主要挑战,最后进行总结及展望。

- 边界层涡动输送对郑州“21.7”特大暴雨的影响分析

- 叶成志,程锐,戴泽军,王洋,陈静静,吴珍珍

PDF

摘要 2025-02-12

- 摘要:郑州“21.7”暴雨是百年一遇的特大暴雨,持续时间长、短时1hr降水强度大。本文主要针对该暴雨过程瞬时降水强度特征展开边界层涡动传输对比分析,[目的]旨在探究此次小时降水极值形成过程中边界层结构特征及其作用。[资料和方法]通过分别调整局地涡动扩散系数和逆梯度项系数,进行三组对比试验,[结果及结论]结果显示:1)边界层涡动传输过程对郑州特大暴雨局地1hr降水极值有重要影响,局地涡动扩散系数减小主要使降水强度显著减弱,逆梯度项主要影响降水落区和演变过程;2)边界层次网格尺度传输过程对产生暴雨的大尺度背景条件具有较强调制作用,调整边界层水汽和热量涡动传输过程可明显影响局地水汽供应和大气不稳定条件;3)水汽和热量涡动传输可使水汽通量辐合及大气低层不稳定的分布、强度、时间演变发生显著变化,进而影响瞬时极值降水强度和出现时间,可能是影响本次局地强降水模拟的重要因子。

- 南极高太阳天顶角下地基臭氧总量观测比较分析

- 郑广惠,巨天珍,丁明虎,卞林根,郑向东

PDF

摘要 2025-02-11

- 摘要:我国南极中山站(69.37°S,76.38°E)每年5-7月最低的太阳天顶角(SZA)≥80°,这限制了极夜或接近极夜期间利用太阳直射光(DS)开展大气臭氧柱总量(TOC)的观测,也限制了对秋、冬季乃至全年TOC变化的准确认识。本文对中山站2009~2023年间SZA≥80°时四种TOC测值:[资料和方法]①Brewer光谱仪DS,②聚焦太阳(FS),③(夜间)聚焦月球(FM)和④SAOZ光谱仪曙暮光,以SZA在 72°~80°时Brewer 光谱仪的DS测值为参考进行比较分析[目的]。结果显示,[结果]杂散光使得DS测值在SZA为 81°~81.5°时平均偏低近2%。FS 测值在SZA为 80°~84.5°时平均偏高1.75%,臭氧层质量数(μ)计算值随SZA上升而偏低是FS测值偏高的原因。FM测值平均偏低2.2%。SAOZ测值平均偏低4.4%,曙暮光光程传输几何路径及TOC随纬度上升而上升的分布是SAOZ光谱仪测值偏低的原因。 受极地涡旋驱动的“臭氧洞”期间TOC昼夜急剧变化使得DS,FS和FM测值与参考值间差异大于非“臭氧洞”期间。[结论]综合四种地基TOC观测可确定:中山站“臭氧洞”开始于8月,极夜期间(6-7月)TOC 均值在270~290DU但最低TOC为~230DU显示臭氧层损耗已经发生,秋季(3月)TOC低值类似于北半球中高纬度9月情形,是南半球平流层Brewer-Dobson环流影响所致。本文建议当SZA≥80°时优先应用FS,而FM是极夜期间唯一有效TOC观测途径。

- 一次飑线翻山增强引发极端大风的观测研究

- 韦惠红,王秀明

PDF

摘要 2025-02-10

- 摘要:基于双偏振雷达、地面加密站资料以及ERA5再分析资料等,对一次飑线翻山增强引发湖北大范围极端强风事件进行研究,结果表明:在典型雷暴大风温湿廓线(湿下击暴流)环境下,起源于河南西南部的飑线翻越桐柏山过程中显著增强,在湖北引发Derecho事件。飑线翻山增强的直接原因是其南侧多个孤立风暴向北移动逐渐并入飑线,进一步分析表明,受桐柏山阻挡先于飑线主体从山谷和豁口渗入山南侧的另一飑线的浅薄出流、受地形抬升的边界层急流以及飑线本身的冷池出流是飑线翻山增强的关键中尺度系统。地形作用主要表现在对山北侧冷池出流的阻挡、豁口渗透、喇叭口地形和山南侧抬升,从而触发了孤立风暴并提供风暴发展的中尺度上升环境。飑线翻山后低仰角径向速度跃增至30m/s以上,广水14级极端大风主要由动量下传、强下沉气流辐散等共同造成。飑线内强对流单体在融化层之上由霰或者小冰雹组成,大量小的固态粒子在融化层附近强烈融化为大水滴或水包冰核,融化层之下强烈的蒸发使得雨滴直径显著减小,液态含水量显著下降,这表明高浓度水凝物粒子的强烈的融化和蒸发作用是风暴内强下沉气流形成的主要机制。研究结果增加了中尺度地形对风暴的影响以及极端强风形成物理过程的认识。

- 青藏高原“亚洲水塔”大气水分循环及其全球效应

- 徐祥德,蔡雯悦,孙婵,唐懿,董娜,马耀明

PDF

摘要 2025-02-05

- 摘要:青藏高原是世界上总辐射量最高的地区,也是全球超太阳常数的极值区域之一,故形成了一个“嵌入”对流层中部大气巨大的热源,并可一直伸展到自由大气,其超越了世界上任何超级城市群落所产生的“中空热岛”效应。青藏高原到黄土高原二阶梯大地形的“热力驱动”可作为“放大的海陆温差”季风效应,对区域乃至全球大气环流系统变化的动力“驱动”产生了难以估计的效应。青藏高原是亚洲区域低云量最为集中、对流活动最为活跃的地区,其特殊的湍流-对流触发机制为“亚洲水塔”云水资源提供了关键的能量驱动源。青藏高原特殊的“热驱动”及其“二阶梯型水泵”效应为源自低纬海洋乃至跨半球的水汽强“汇流”提供了动力机制。季风活跃期水汽输送“大三角扇形”关键影响域及其低纬热带海洋成为“亚洲水塔”大气水分循环的重要水汽源区,其水汽源区可跨越赤道追踪到南半球。夏季南、北半球跨赤道气流低层强偏南、高层强偏北气流出现在东亚地区(90°E)和北美区域(90°W)的赤道区,这两个高、低层跨赤道反向气流极值区恰与亚洲青藏高原和北美落基山位置相对应。从行星尺度环流特征的视角,印证了青藏高原、落基山不同高度的大地形对跨半球尺度的垂直纬圈、经圈环流的塑造作用,揭示出青藏高原与全球能量与水汽输送交换的重要“窗口效应”,表明青藏高原热源在驱动“亚洲水塔”能量、水分循环过程中扮演着重要的角色。研究发现,青藏高原对流活动与南极、北极水汽输送呈显著相关特征,凸显了“三极”的关联性。青藏高原上空热源驱动高层辐散、低层辐合的耦合机制,实现了青藏高原远距离的多尺度水汽输送强“汇合”效应,并形成了青藏高原热力驱动及其能量、水分循环“自激反馈”效应。“世界屋脊”上星罗棋布的冰川、积雪和湖泊储存着丰富的水环境资源,某种程度可起到“水塔存储池”效应。青藏高原与全球大气能量、水分循环过程具有重要的互反馈作用,这一陆地-海洋-冰冻圈大气能量与水分交换机制可描绘出一个系统的青藏高原与全球大气多圈层水分循环交互的图像。

- 超强台风“利奇马”(1909)近海路径预报误差的关键影响机制[*]

- 张彤彤,李涵,郝冰洁,童劲,朱磊,葛旭阳,马旭林

PDF

摘要 2025-02-05

- 摘要:尽管台风路径和强度的数值预报已取得显著进展,但依然难以满足业务预报的需求。[资料和方法]利用高分辨率中尺度数值预报模式WRF,通过不同的模式初值、起报时间和微物理参数化方案的8组组合试验,揭示模式初值对台风“利奇马”(1909)路径预报的敏感性,并将最大和最小路径误差的模拟结果作为代表性试验,构建了改进模式初值的敏感性试验,[目的]以此进一步研究不同模式初值导致台风路径预报差异的影响机制。[结果与结论]结果表明:西北太平洋副热带高压(简称“副高”)强度和范围的准确预报对台风路径的预报质量起着重要作用,初始场中副高偏强将导致模式预报的副高偏强,致使台风沿副高西移、北上受阻且移速偏慢,从而导致路径预报误差显著。其次,台风移动路径与不同阶段台风内核结构的预报误差密切相关,而大尺度环流形势背景下的垂直风切变可能是导致这一误差的重要原因。此外,副高范围和强度偏大,台风中心附近水平风速非对称分布为对流触发提供有利条件,进一步使得台风强度增大,是模拟台风移速偏慢的重要原因。

- 南海热盐多尺度变化及其气候和生态效应研究进展

- 肖福安,王东晓

PDF

摘要 2025-01-26

- 摘要:在过去近百年时间里,国内针对南海水文气象观测从零散到系统,再到多学科立体综合组网,为广泛而深入研究南海热盐变化提供了海量数据,进而为提高短期气候预测水平和海洋生态环境保护奠定了坚实基础。文章简要回顾了近百年来南海热盐多尺度变化及其气候和生态效应的相关研究进展。其中,南海热盐变化部分主要以不同时间尺度为主线展开综述,涉及海温的季节?季节内、年际、年代际、以及长期变化的特征及其控制机理,海洋热浪,盐度变化多尺度特征及其对热收支的影响等方面内容,梳理了太平洋和印度洋多尺度气候模态对南海热盐变化的影响途径。在热盐变化的气候和生态效应方面,主要涉及对季风和降水的影响,以及对海洋生态系统的广泛影响。最后,文章还展望了上述相关方面亟待解决和完善的问题。

- 青藏高原地气相互作用过程及其天气气候效应观测研究进展

- 马耀明,王宾宾,姚楠,孙丽君,蔡征岭,石兴东,胡泽勇,马伟强,仲雷,李茂善,陈学龙,韩存博,谢志鹏,刘莲,刘新,王永杰,王忠彦,马彬

PDF

摘要 2025-01-24

- 摘要:青藏高原海拔高、辐射强,地表向大气输送了大量的热量和水汽,调节着区域大气边界层发展和云降水过程,其“感热气泵效应”对高原本身及其周边地区的天气气候变化和大气环流发展影响显著。青藏高原环境恶劣,地表综合观测站点缺乏,严重制约了人们对青藏高原地气相互作用过程及其区域天气气候效应的认识与理解。自20世纪80年代以来,人们针对青藏高原地区地气相互作用过程、大气边界层过程、云降水过程和高原区域天气气候效应研究开展了诸多大型野外观测试验项目,并取得了丰硕的研究成果。特别是2017年以来,国家重大科技专项“第二次青藏高原综合科学考察研究”项目启动,并在前期观测研究项目的基础上,开展了大量有针对性的综合观测试验研究。本文将从近五年青藏高原地气相互作用过程及其天气气候效应的观测视角,系统梳理、归纳和汇总青藏高原地气相互作用过程、大气边界层过程、云降水过程和青藏高原天气气候效应的相关观测研究进展。

- 一次湘江河谷极端强降水过程中对流组织形态精细化演变机制分析

- 周灵康,李毅,康延臻,华珊

PDF

摘要 2025-01-21

- 摘要:[目的]为深化对湘江河谷特殊地形下中尺度对流系统组织形态的认识,[资料和方法]文章利用高时空分辨率的自动站点资料、长沙站风廓线雷达资料、ERA5再分析资料并结合多普勒雷达分析系统四维变分同化资料,[结果]研究了2022年5月29日20时至30日06时(北京时,下同)湘江河谷发生的一次极端强降水过程,重点分析了对流组织形态的演变过程。[结论]结果表明:此次极端强降水过程发生在700 hPa东北冷涡底部偏北干冷气流和西南暖湿气流的辐合区域。在起始阶段,簇状对流零星触发,并逐渐组织化为一条带状中尺度对流系统;在发展阶段,环境垂直风切变形成的正涡度和冷池产生的负涡度逐渐趋向平衡,配合西南急流的增强输送大量水汽,带状对流系统快速发展,1h极端降水达到103 mm;在维持阶段,带状对流系统内部上升气流产生的补偿下沉气流抑制了系统中部的对流生成,且下沉气流增强了对流中低层雨滴的蒸发并且将西风水平动量下传至近地面,增强了带状对流系统东部的对流,并导致了对流系统分裂成多雨团中尺度对流系统;而后对流系统逐渐南移,低层暖湿气流受到雪峰山和明阳山阻挡影响产生绕流,新生对流多在湘江河谷西缘触发,移动至河谷东部后逐渐减弱,导致累积降水量的分布在湘江河谷呈现出西强东弱的特点。

- 我国台风预报技术发展的历史、现状与未来

- 余晖,陈联寿,谈哲敏,端义宏,杨梦琪,陈琛,李永平,陈国民,黄伟,钱奇峰,麻素红,王新

PDF

摘要 2025-01-20

- 摘要:近百年来,我国台风预报技术的发展经历了看云识天、天气图分析、统计预报、统计-动力预报、数值预报及其集成应用等主要阶段。随着台风预报技术的发展,我国台风路径和强度的预报能力呈现出阶梯式跃进特征,准确性和稳定性均显著提升。展望未来,台风预报已进入突破台风精细结构预报和长时效预报挑战的新阶段,加强物理规律认识深化和人工智能技术发展相融合是未来台风预报技术发展的一条希望之路。

- 多参数联合扰动方法在飑线系统集合预报中的应用研究

- 蔡栋旭,闵锦忠,杜宇

PDF

摘要 2025-01-17

- 摘要:地面强冷池在飑线灾害性大风的生成过程中具有重要作用,其模拟强度与模式内云微物理过程及边界层过程的参数设置密切相关。[目的]然而,由于参数的不确定性,目前仍无法对飑线系统实施合理的参数扰动。为提升对流尺度数值模式在飑线系统预报中的表现,[方法]基于WRF(The Weather Research and Forecasting Model)模式,针对飑线冷池模拟偏弱的问题,从云微物理过程和边界层过程等方案中选取五个关键参数进行敏感性试验。并在此基础上,对其中的敏感参数实施联合扰动,探讨该方法对江苏地区一次飑线过程模拟的影响。[结果]结果表明,调整影响蒸发作用的参数,能够显著改变对地面冷池的估计,其中反映雨滴大小对其下落速度影响的参数CONSTB和考虑雨滴下落时周围空气的流动对雨滴影响的参数VF1R对地面冷池的敏感性最强;在单参数和多参数联合扰动试验中,飑线冷区模拟的2 m温度相比对照试验低1-2 ℃,有效改善了冷池模拟偏弱的问题。此外,CONSTB和VF1R的联合扰动对预报的影响更显著,且其模拟的10 m最大风速最接近实况。[结论]上述结果表明,针对飑线冷池的多参数联合扰动方法不仅能够有效表征物理参数化方案中参数的不确定性,还能改进对冷池的模拟,进而提高对飑线大风的预报准确性。

- 强对流雷暴系统中的闪电探测、机理和预报

- 郄秀书,刘冬霞,蒋如斌,郑栋,底绍轩,陈志雄

PDF

摘要 2025-01-13

- 摘要:[目的]雷暴是产生闪电的强对流天气系统,产生大量闪电的雷暴可导致多种灾害性天气。[资料和方法]近十年来,高时空分辨率闪电探测技术的发展,不仅使雷电的发展传输特征和机理,以及雷电的物理效应等方面取得了突破性进展,与多普勒双偏振天气雷达、高分辨率数值模式结合,也提升了对雷暴云动力-微物理-电过程及其相互关系,以及雷暴云电荷结构的科学认识,促进了雷电预报系统和面向数值预报模式的闪电资料同化方案的建立。[结果]文章从4个方面对近10年来我国在强对流雷暴和闪电探测、机理和预报领域的主要研究进展进行回顾,包括通道可分辨的高精度闪电三维定位技术及应用,不同类型雷暴系统中的闪电活动特征及其与云动力、微物理过程的关系,雷暴云电荷结构的观测和数值模拟,以及闪电预报与面向数值预报模式的闪电资料同化等,[结论]文章最后对相关研究的未来发展进行了展望。

- 人工智能模型与传统数值预报对极端温度事件的集合预报对比分析

- 弓宇航,陈静,刘昕,陈雨潇

PDF

摘要 2025-01-07

- 摘要:摘 要 [目的]极端温度事件对人类社会和经济活动有着重要影响,但其预报仍存在较大的不确定性,因此,利用集合预报方法来合理表征这种不确定性尤为重要。[方法]基于盘古气象模型(Pangu-Weather,PGW),利用中国气象局全球中期集合预报系统(China Meteorological Administration Global Ensemble Prediction System,CMA-GEPS)的扰动初值构建了盘古气象中期集合预报系统(PGW-GEPS),并以2022年浙江极端高温事件和2024年内蒙古寒潮事件为例,对比分析了PGW-GEPS与CMA-GEPS集合预报对这两次极端温度事件的中期预报能力。[结果]结果显示,在浙江高温事件和内蒙古寒潮事件中,PGW-GEPS对极端温度预报不确定性的描述能力和准确性与CMA-GEPS相当,均能较好表征2m温度预报不确定性随预报时长增长而增大的特征。但在浙江高温事件中,PGW-GEPS对切变线预报存在不足,中期预报表现出较大的误差。进一步对比分析了这两次极端温度事件的动能谱特征,发现PGW-GEPS次天气尺度以下的动能谱存在衰减现象。[结论]总体而言,基于人工智能模型的PGW-GEPS对极端温度事件具有预报能力,特别是3—10天的极端温度预报准确性与CMA-GEPS具有可比性,且计算速度方面具有一定优势。然而,PGW-GEPS在表征快速变化的中小尺度天气系统方面仍有不足,需要进一步提升对次天气尺度系统预报能力。本研究为人工智能模型在集合预报领域的应用提供了重要参考。

- 中国数值模式评估方法的研究进展综述

- 陈昊明,李建,李普曦,李娟,胡学林,周逸辉

PDF

摘要 2025-01-06

- 摘要:评估是数值模式研发与应用中的重要环节。近年来,随着数值模式复杂程度的提升和精细化预报需求的增加,模式评估方法也有了迅速发展。本文首先概要回顾了国内外在数值模式评估方法方面的研究动态,进而关注我国学者近些年在新一代数值模式动力框架评估、东亚季风多时空尺度变率和青藏高原天气气候模拟评估方面的主要研究成果,并针对降水这一关键过程,回顾了降水日变化及过程演变等精细化评估的工作。最后提出多源观测资料的应用、针对不同模式研发和应用场景的评估方法研究、以及模式评估与机器学习等新技术的结合是未来的研究方向。

- 气候变化和空气污染双赢应对战略的简要评述

- 丁一汇,柳艳菊,梅梅,张颖娴,王遵娅,徐影,王朋岭,宋亚芳,苏峻

PDF

摘要 2025-01-02

- 摘要:中国作为全球气候变化的敏感区和影响显著区,历史的观测和未来的预估均表明,极端高温事件频发、强发、广发、并发将可能成为“新常态”;极端低温事件频次总体表现出减少趋势,但21世纪以来极端低温事件的强度、持续时间和综合危险性有反弹增加的趋势。毋庸置疑,人类活动导致了全球变暖,全球气候系统正经历着快速而广泛的变化。北极作为全球变暖响应的敏感区,通过“北极放大“效应影响着中高纬度环流,进而影响中纬度极端高温和低温事件的变化,同时也通过调制重污染气象条件进而影响冬季霾和夏季臭氧污染的发生。我国的大气污染物与二氧化碳等温室气体具有同根、同源、同过程的特点,近年来气候变化治理与环境治理已初步显现积极的协同效果;在“双碳”目标的引领下,未来随着中国能源结构的持续绿色低碳转型,碳排放与经济发展实现稳定脱钩,大气污染物和CO2具有巨大的同步减排潜力,将实现空气质量持续改善与减缓气候变化的双赢。在这个双赢的框架下,呼吁气候变化影响下的高脆弱性部门之间形成更有效的联动,共同制定减缓气候变化的应对战略和措施,同时应针对北极与气候变化的双向作用开展更深入的科学研究和试验,为双赢应对战略的制定和实施提供科学支撑。

- 超级单体风暴研究进展

- 王秀明,汤欢,俞小鼎,郑宇豪,王晨曦,费海燕

PDF

摘要 2024-12-30

- 摘要:[目的] 超级单体是所有对流风暴中最为猛烈且持续时间较长的一种高度组织化的类型,亦是致灾性最强的对流风暴,引发极端天气概率较高,文章从超级单体风暴的近风暴环境特征、风暴自身的结构形态和中气旋等涡旋形成机制三方面对超级单体研究进展进行回顾,从而给出对超级单体的整体画像和最近进展。[结果] [结论] 浮力不稳定是超级单体发生的必要条件,而深层垂直风切变和低层风暴相对螺旋度等动力因子是区分超级单体与非超级单体更为敏感的参数,基于多源观测资料构建的近风暴环境廓线有望进一步提升对超级单体风暴的短临精细预报能力。不同类型超级单体以及引发不同灾害性天气的超级单体在反射率因子形态、动力和云微物理结构特征上有所不同,如:龙卷超级单体具有强低层中气旋,强冰雹超级单体具有强而深厚的中气旋,强直线型对流大风超级单体的中气旋伴有明显的中层径向辐合,而引发强降水的超级单体中气旋多位于低层。中气旋本质上由强上升气流扭转环境水平涡度形成,其中层中气旋的环境水平涡度源自深层垂直风切变(风向风速随高度的变化),而低层中气旋的环境水平涡度存在低层垂直风切变和阵风锋区斜压性两种机制导致的水平涡度来源,哪一种机制更合理或占主导目前并不十分清楚。此外,中气旋被强降水包裹、风暴合并、以及边界层的中尺度边界(锋面、干线和阵风锋等及其伴随的辐合线)与超级单体相互作用等情况下的中气旋维持和增强机制复杂多样,有待进一步研究。近年来,基于高分辨率数值试验结果,一些学者给出了超级单体龙卷形成的更新的概念模型和物理图像,具有双偏振功能的多普勒天气雷达给出超级单体中一些新发现的动力和微物理特征,能够更加准确探测大雹尺寸,但精细的大冰雹增长物理图像有待完善,超级单体极端风雨形成机制的研究进展有限,尚待进一步研究。

- 测风激光雷达资料质量控制和湍流探测性能研究

- 程志刚,权建农,李炬,张鑫宇,张京江,王倩倩,潘昱冰

PDF

摘要 2024-12-27

- 摘要:[目的]为获取高精度的风廓线和湍流产品,全面认识测风激光雷达应用潜力。[资料和方法]基于径向速度和信噪比,开展了测风激光雷达5波束(DBS5)模式观测资料的质量控制算法研究。通过与铁塔搭载的三维超声风速仪对比验证,评估了测风激光雷达DBS5模式获取的三维风速和湍流的探测性能。[结果]结果显示,在140m高度处,测风激光雷达具有卓越的观测精度,水平风速(WS)、垂直速度(w)、垂直速度标准差()、摩擦速度()和平均湍流强度(TKE)的均方根误差(RMSE)分别低至0.4m/s、0.1m/s、0.1m/s、0.1m/s和0.5m2/s2。此外,还分析了时间尺度、观测仰角和空间尺度对雷达观测精度的影响。研究发现,时间尺度的变化对其观测精度影响可忽略不计,而观测仰角对TKE影响较大。空间尺度对w、和影响较小,而对WS和TKE影响较大。研究北京晴空条件下的湍流廓线特征发现,不同时段、不同高度垂直速度功率谱均展现经典-5/3标度律特征,但在高频区域存在白噪声,且白噪声随着探测高度的增加而加剧,在边界层以上尤为显著。对低空急流的垂直湍流结构特征分析结果表明,低空急流期间伴有强烈的上升运动,且急流高度以下的湍流较强,急流高度及其以上的湍流大幅减弱。[结论]研究为测风激光雷达在不同场景下的应用提供了基础支撑,揭示了北京晴空条件下的湍流廓线特征。

- 超强台风“莫兰蒂”(2016)内核微物理特征的双偏振雷达观测分析

- 潘佳文,高珊,郑秀云,高丽,蒋璐璐,吴伟杰,彭婕

PDF

摘要 2024-12-26

- 摘要:为了研究热带气旋内核的微物理特征。基于厦门S波段双偏振雷达观测数据研究分析超强台风“莫兰蒂”(2016)登陆过程中内核微物理特征的演变。研究表明:(1)“莫兰蒂”内核降水具有明显非对称性分布,短时强降水主要位于台风移动方向前侧。极端短时强降水则集中在台风移动方向左侧,并由左前侧象限向左后象限移动。(2)反射率因子(ZH)、差分反射率因子(ZDR)和差分传播相移率(KDP)等双偏振参数的极大值位于距离台风中心约30km范围内,呈现非对称的水平分布特征。登陆期间,地形使得台风内核的水平结构发生变化,台风眼墙逐渐向内收缩,陆地上的双偏振参数明显增强,其大值区由台风移动方向的左侧向右侧转移。(3)台风眼墙的前侧象限呈现出水凝物尺度分选的双偏振雷达特征:表现为KDP大值区位于ZDR大值区的下游,ZH大值区位于二者重叠处。位于眼墙前侧的ZDR柱,指示了稳定的上升气流的存在。大的降水粒子在此产生并向下游降落,形成倾斜的ZDR大值区,较小粒子具有更大的平流距离,伴有KDP大值区。(4)台风内核的融化层高度向着台风中心而逐渐增高,体现了台风暖心结构。在融化层之下,ZH、ZDR和KDP均随高度降低而明显增大,说明“莫兰蒂”的内核降水以暖雨过程为主。(5)台风眼墙不同象限的水凝物分布导致地面降水呈现不同的特点,其移动方向前侧更容易出现ZDR大值,KDP大值则多出现在左侧象限,更大、更浓密的降水粒子在上述象限形成极高的降雨效率。ZDR与KDP大值区均与地面短时强降水相对应,但后者可更好地指示地面极端短时强降水的位置。(6)“莫兰蒂”登陆阶段,闽南地区地形对其眼墙降水具有增强作用。局地地形造成的低层辐合使得ZDR、KDP等双偏振参数明显增大。更大更浓密的降水粒子频繁出现在该区域,有利于强降水的发展和维持。

- 青藏高原夏季风及其影响研究的回顾与进展

- 胡泽勇,樊威伟,荀学义,王冠添,杨耀先,张欢,王灏,王立梓

PDF

摘要 2024-12-25

- 摘要:青藏高原夏季风作为亚洲夏季风系统中的重要成员,通过调控高原夏季环流及降水时空演变,显著影响高原能量和水分循环。对高原夏季风及其气候效应的研究不仅有助于加深对青藏高原夏季环流异常机制的理解,而且对提升青藏高原夏季气候的预测水平也具有重要的科学意义。因此,对高原夏季风的研究已经得到了广泛的关注。本文从高原夏季风的提出、变化特征、影响因子等方面对高原夏季风的研究进行了回顾,并从青藏高原夏季风建立和撤退的气候态特征、中高纬大气遥相关与青藏高原夏季风联系以及青藏高原夏季风气候影响等角度对近期高原夏季风的研究进展进行了梳理。最后,就高原夏季风研究有待解决的科学问题进行了展望与讨论。

- 一种双阶矩规范化雨滴谱反演方法的初步验证

- 张扬,曾静,刘黎平,董元昌

PDF

摘要 2024-12-24

- 摘要:双偏振雷达反演雨滴谱能够为研究降水微物理过程提供良好的数据支撑。雨滴谱模型中的约束关系使得雨滴谱反演方法存在局限性,例如在约束性Gamma(C-G)模型雨滴谱反演方法中统计形状因子-斜率因子(μ-Λ)关系时,剔除了一些数据,因此μ-Λ关系并不能代表所有降水的特性。为了解决这样的问题,提出一种新的雨滴谱反演方法:双阶矩规范化雨滴谱反演法。方法在保留全部有效数据的基础上,建立了趋近线性的定量关系,利用水平反射率因子(ZH)和差分反射率因子(ZDR)计算得到雨滴谱六、七阶矩,进而参考双阶矩规范化雨滴谱模型反演雨滴谱。借助发生在广东的两次降水过程分别利用模拟试验,地面观测和高空反演等多个结果验证了方法的科学可行性。结果表明:假设的雨滴谱模型与实际观测数据较为符合,理论上方法合理可行。无论是模拟试验还是地面验证,提出的方法都优于传统C-G方法,尤其是在强降水端表现明显。同时双偏振雷达(双阶矩规范化雨滴反演方法)和云雷达对高空中弱回波(<35dBZ)粒子大小的反演一致。该方法从理论,地面和高空观测等方面都表现出反演的可靠性,这为研究不同高度的雨滴谱特征提供了较好的反演途径。

- 数值天气预报资料同化的发展与展望

- 雷荔傈,翁富忠,段晚锁,陈耀登,张林,王瑞春,杨俊,秦晓昊,韩威,李俊,闵锦忠,徐枝芳,陆其峰,龚建东

PDF

摘要 2024-12-24

- 摘要:资料同化为数值天气预报提供必不可少的初值。在过去百年发展历程中,资料同化由三维变分、四维变分方法发展到使用集合概率预报的集合Kalman滤波,再到结合二者优势的混合集合-变分同化方法,以及含有动力约束和模式平衡性的先进同化理论。在同化常规观测的基础上,极轨和静止卫星测量的辐射亮温、全球导航卫星系统无线电掩星探测资料的同化显著改进了全球数值天气预报,而雷达探测的经向风和反射率的同化有效改进了区域数值天气预报。同时,指导获得最大预报正影响观测区域的目标观测技术持续发展,以改进高影响天气事件的数值预报。基于资料同化理论和方法的发展,中国的资料同化业务系统也得到了长足进步,建立了先进的资料同化业务系统,5天全球天气预报水平在过去10年提升了约15%。在回顾过去百年资料同化发展历程的基础上,进一步讨论了未来资料同化方法和业务系统框架的发展、新型观测资料的使用以及同化与人工智能的结合等研究方向。

- 北极-中纬度联系研究百年进展概述

- 武炳义,张祥,于骐恺,张雯晴,段欣荣,王宇鑫,赵江寒

PDF

摘要 2024-12-24

- 摘要:本文概要总结了自中国气象学会成立以来(1924年),北极-中纬度联系研究所取得的代表性研究结果:(1)北大西洋涛动、北极涛动以及北极偶极子模态的揭示,是北极-中纬度大尺度动力学联系研究中的三个里程碑。(2)二十世纪90年代中期以前,我国学者揭示的北极冷空气影响东亚寒潮过程的关键路径、寒潮关键区以及寒潮冷高压的动力学过程,是北极-中纬度联系研究的杰出代表,深刻影响了我国天气学的发展和冬季寒潮过程的预测。(3)始于上世纪90年代后期的北极增暖、北极海冰持续消融是气候系统变化中最为引人注目的标志,不仅对北极的生态环境产生深远的影响,影响还外溢至北半球中、低纬度区域。北极海冰消融、北极增暖异常通过影响海洋表面水汽蒸发和湍流热通量、大气经向温度梯度、纬向风、风暴轴路径和强度、大尺度水平遥相关波列以及行星波在对流层和平流层之间的传播过程,来影响中纬度天气事件和气候变化。(4)北极海冰融化对冬季大气环流的年代际变化起重要调节作用,导致冬季暖北极-冷欧亚(2004/05-2012/13)和暖北极-暖欧亚(2013/14-2018/19)阶段性的变化交替出现,前者加强了北极-中纬度之间的联系,而后者对应北极-中纬度联系明显减弱。(5)北极海冰融化有利于夏季北极对流层中、低层冷异常的频繁出现,从而在高纬度区域产生阻塞型环流异常,有利于夏季高纬度区域高温热浪和野火的发生。(6)从青藏高原到我国东部的中、低纬度区域,夏季区域平均高温热浪发生频次与北极夏季对流层中、低层冷异常的频繁出现有直接的动力学联系。亚洲大陆纬向风的系统性北移是连接北极冷异常与东亚高温热浪的内在机制。 未来北极-中纬度联系研究应更加关注北极海冰融化在大气环流低频变化中的作用,强调北极海冰空间异常分布差异和不同异常幅度的影响,定量化研究北极海冰融化在极端天气和气候事件中的作用。研究北极海-冰-气耦合在东亚天气和气候变化中的预报、预测应用。预估未来不同气候变化情境下北极-中纬度联系变化特征以及适应和应对举措。

- 基于对流尺度集合模拟的江淮暴雨预报不确定性来源分析

- 张璐,庄潇然,闵锦忠,张振东,杨茜茜,徐渊

PDF

摘要 2024-12-24

- 摘要:选取发生在江淮地区暖季的一次系统性锋面暴雨(Frontal rainfall, FR)和一次局地暖区暴雨(Warm-sector rainfall, WR)过程作为研究对象,通过考虑初值(IC)、侧边界条件(LBC)和模式(MO)不确定性,设计了七组对流尺度集合预报试验,用于分析FR和WR的预报不确定性来源,并评估不同来源扰动对于两类降水过程不确定性的表征能力。结果表明:联合扰动试验较单一扰动试验能够产生更大的降水离散度,其中引入MO扰动可以修正降水系统性偏差,特别是体现在WR中。FR的预报不确定性主要来自于天气尺度低空急流和南北冷暖空气交汇处,其中低空急流的强度、位置和高度形成的三维结构决定了锋面降水的位置和强度,引入MO扰动能够提升集合模拟对于冷暖空气交汇位置的预报不确定性表征;相比之下,WR预报不确定性主要来源于边界层及山脉背风坡附近的局地风辐合,其中模式物理参数的配置对于边界层热动力要素较为敏感,合适的MO扰动能够更好地体现局地暖区暴雨的预报不确定性,从而提升集合预报表现。

- 中国干旱半干旱区气候变化及影响研究百年进展

- 张强,黄建平,杨金虎,管晓丹,于海鹏,朱飙,张红丽,韩东亮,闫盺旸,张国龙,杨泽粟,曾剑

PDF

摘要 2024-12-24

- 摘要:我国干旱半干旱区占国土总面积的三分之一以上,是全球气候变化敏感区和脆弱区。百年以来针对区域气候变化及其影响已开展了大量研究工作,但由于研究视角不同,结论比较分散,亟需通过系统的总结归纳,形成相对系统和完整的科学认识。为此,本文基于百年以来我国干旱半干旱区气候变化及其影响研究的文献资料,从研究资料、研究方法和研究对象三个方面归纳梳理了区域气候变化及影响研究的发展历程,从干旱半干旱区的形成及扩缩;干旱半干旱区气候变化特征;干旱半干旱区气候变化的驱动因子以及干旱半干旱区气候变化的影响等四个方面总结凝练了一些比较重要的科学认识。并在此基础上,提出了干旱半干旱区气候变化及影响研究的未来六个重点方向。该文对今后深入推进和开展我国干旱半干旱区气候变化及影响问题研究具有重要科学参考意义。

- 利用最大熵增方法估计青藏高原地面热源

- 李娜,赵平

PDF

摘要 2024-12-24

- 摘要:研制能够满足气候监测和预测业务时效需求、覆盖时间长且准确性较高的青藏高原地区地面热源数据集(包括地表感热通量SH和潜热通量LE)有科学价值和实际意义。多种大气再分析资料中,NCEP-II大气再分析资料能够满足气候监测与预测业务时效,但其基于经典莫宁—奥布霍夫相似性理论计算的SH和LE误差较大。以往已有研究使用国际上新提出的最大熵增模型(Maximum Entropy Production,MEP)及卫星遥感和大气再分析等多源数据建立了青藏高原地区SH和LE数据集,然而这些数据集的时间较短且不能满足气候监测预测业务的时效需求,因此本文采用MEP和能够满足气候监测和预测时效的NCEP-II大气再分析资料的日平均地表净辐射、地表温度和地表表层土壤含水量数据建立1980~2023年青藏高原地区SH和LE格点数据集,并应用青藏高原地面加密观测站资料验证新建数据集的可靠性,分析其时空变化特征。结果表明:用MEP计算的月平均SH(SHMEP)和LE(LEMEP)与观测的相关系数分别为0.93和0.82,均方根误差分别为11.91 W/m2和13.80 W/m2,优于ERA5、ERA-Interim、MERRA-2、JRA-55和NCEP-II大气再分析资料的SH和LE,特别是优于NCEP-II的精度,能够满足气候监测和预测业务时效和质量需求。在1980~2023年间,夏季青藏高原SHMEP呈现出显著的下降趋势(-0.48 W m–2 10a-1),而LEMEP呈现不显著的上升趋势。

- 中尺度对流系统:从年际年代际变率到气候响应

- 聂绩,林中曦,李普曦,杨邱,丁天,宋丰飞,孟智勇,孙建华,李建,赵传峰

PDF

摘要 2024-12-24

- 摘要:中尺度对流系统(MCS)是由多个对流系统组成的云系,其降水水平空间尺度介于雷暴单体与温带气旋之间,时间尺度通常为数小时或更久。MCS常呈现多种形态,频繁引发高影响、致灾性的强天气事件。受到青藏高原、东亚季风等地理和气候系统影响,我国的MCS展现出独特的特征,对我国区域水资源、暴雨及洪涝灾害产生重大影响。MCS的研究对于提升天气预报精确度等气象防灾减灾和应对极端天气等适应气候变化具有重要的科学意义和实际价值。本文系统回顾了中国学者在MCS研究领域的重要成果和进展。介绍了中国对MCS的观测和研究历史,从早期观测试验到近年来的技术进步及数值模拟研究,展示了中国在MCS观测技术和机理研究方面的关键进展;探讨了MCS的年际和年代际变率,分析了中国不同区域MCS的时空分布特征及其对降水变率的贡献,气候长期变率对MCS的调控作用;总结了全球变暖背景下MCS的响应的研究进展,指出了气候变化对MCS频率和强度的影响,并探讨了气溶胶排放和城市化等人类活动对MCS的影响。最后,本文对MCS未来可能的研究发展方向进行了探讨。

- 华西秋雨时间非均匀性的年代际演变与降水结构变化

- 李玥婕,施晓晖,温敏

PDF

摘要 2024-12-24

- 摘要:利用1971年至2022年间华西地区335个气象站点的均一化逐日降水资料,计算了各站点逐年秋雨期降水集中指数(Concentration Index, CI),结合华西秋雨区域平均雨强、雨日数及不同强度降雨日数占比等统计结果,采用滑动平均、气候变化趋势转折判别模型(PLFIM)等方法,对华西秋雨的降水结构变化及降水非均匀性进行了分析。研究结果显示:(1)华西秋雨区大多数站点的多年平均秋雨期CI均大于0.6,表明多数站点的秋雨期降水在时间上分布并不均匀。进一步通过特殊年份以及特殊站点的对比分析,验证了CI的合理性。(2)近10多年来,华西秋雨的时间非均匀性正在逐渐增强,其可能的直接原因是近20年来华西秋雨发生了小雨占比减少,大暴雨和极端降水占比增多的降水结构变化,强降水的增多使其降水集中程度增大,时间分布的非均匀性增强。

- 基于CMA_CPSv3和CWRF气候模式对2021年7月河南持续性强降水的动力降尺度预测试验研究

- 郝天雨,董李丽,李清泉,谢冰,赵崇博,郭莉,梁信忠

PDF

摘要 2024-12-24

- 摘要:2021年7月17-22日河南省发生了一次史无前例的持续性强降水,造成了巨大的经济损失。目前极端降水预报仍是次季节气候预测研究中的热点和难点。区域气候模式有着比全球模式更为精细的空间分辨率和更为完善的物理过程参数化方案,为进一步提高中国次季节降水预报能力提供了新途径。本文使用区域气候模式CWRF对中国气象局全球气候模式次季节预测系统CMA_ CPSv3的预报结果进行中国区域动力降尺度,分析了CWRF和CMA_ CPSv3模式对河南省2021年7月17-22日持续性强降水的预测效果。结果表明,区域模式和全球模式预报的降水空间分布和量级有明显差异。尽管两个模式都低估了此次强降水过程的降水量,但总体上CWRF模式预报的降水量更大且更好地捕捉到了降水的空间分布。CWRF模式自6月26日和6月29日起报的降水预报明显好于同一起报日CMA_ CPSv3模式的预报结果。与CMA_ CPSv3预报相比,CWRF显著地改善了东亚低空风场和低空急流的预报。CWRF对低空急流和水汽通量输送方向的改善尤为明显,预报的水汽在山脉的迎风坡辐合,为降水提供有利的水汽条件。同时,CWRF更好地预报了郑州上空的垂直上升运动,这些改善都有利于CWRF模式对降水有着更高的预报技巧。

- 青藏高原地气相互作用过程关键特征参数的卫星遥感应用研究进展

- 仲雷,戚雨婷,马耀明

PDF

摘要 2024-12-24

- 摘要:青藏高原是世界上平均海拔最高、面积最大的高原,被称为“亚洲水塔”和“世界第三极”,青藏高原地气相互作用过程对高原及周边地区的天气气候具有重要影响。然而青藏高原观测站点分布相对稀疏且不均匀,其地气相互作用过程特征的定量获取面临极大挑战。而卫星遥感能够大面积获取时空连续的地气相互作用过程关键变量,但受限于青藏高原复杂地形地貌和云层的影响,利用定量遥感研究陆地-大气能量和水交换的时空变化特征仍存在着较大不确定性。随着卫星遥感定量反演与参数化方案的发展,青藏高原地气相互作用的卫星遥感应用研究取得了可喜进展,文章系统地总结了过去50年来地气相互作用过程关键特征参数的卫星遥感研究进展,分别从建立地气相互作用过程特征的遥感反演参数化方案和估算算法体系、实现地表特征参数和水热通量数据的精细化、发展全天空计算方案和探究其长期变化趋势等方面进行了归纳梳理。同时还从物理模型优化、多源数据融合以及卫星遥感和数值模式结合等几个方面对未来研究方向进行了展望。

- 基于ESMF/NUOPC耦合框架的GRIST-WW3气-浪耦合模式及其数值模拟初探

- 郜婕,容新尧,张祎,付振,林鹏飞

PDF

摘要 2024-12-24

- 摘要:气-浪相互作用是海-气交互面重要的动力学过程。海表空气动力粗糙度是气-浪相互作用的关键变量。[目的]旨在构建气-浪耦合系统并初步探索海浪模式提供的海表空气动力粗糙度对天气气候模拟的影响。[资料和方法]研究依托ESMF/NUOPC地球系统耦合框架,基于全球-区域一体化预测系统(GRIST)和海浪模式(WW3),发展了GRIST-WW3气-浪耦合模式系统。耦合系统中由大气模式提供海表10 m风场驱动海浪模式运行,根据海浪模式反馈的波浪参数计算海表粗糙度并导入大气模式。[结果]模拟结果表明,GRIST-WW3 气-浪耦合模式系统能够保证大气和海浪模式的准确数据交换和高效运行,可再现和观测较为一致的海表风场和有效波高的空间分布。在南半球西风带和台风附近等高风速区域,GRIST模式模拟的10 m风速和有效波高相对ERA5再分析数据偏高。引入气-浪双向耦合过程显著提高了海表粗糙度的平均值和离散度,可减小高风速区域的模拟误差。在台风“烟花”个例的模拟试验中,气-浪耦合对台风中心最低气压的影响较小,对台风路径和10 m最大风速的模拟有一定优化效果。[结论]海表粗糙度参数化方案显著影响气-浪耦合模式系统在高风速区域的模拟准确性,方案后续优化应基于模式偏差特征,以降低风速模拟的偏差为主要出发点。

- 青藏高原地气相互作用过程及其天气气候效应数值模拟研究综述

- 马伟强,马龙腾飞,马耀明,李茂善,孙方林,宋敏红,韩熠哲,胡伟,刘莲,苏荣明珠,韩存博

PDF

摘要 2024-12-13

- 摘要:在全球气候变化和人类活动加剧的背景下,青藏高原作为“亚洲水塔”及“地球第三极”,其地气相互作用过程对区域和全球气候系统的调节作用愈加显著。数值模拟作为理解高原复杂气候过程的有效工具,在探索青藏高原地气系统的物理机制和天气气候效应方面发挥了不可替代的作用。该文系统综述了青藏高原四个主要地气相互作用过程的数值模拟研究进展,包括陆地-表层大气过程(边界层过程)、云降水物理过程、区域水分循环过程和平流层过程,重点探讨了这些过程在不同时间和空间尺度上的表现及其对区域天气系统、季风环流和全球气候的影响。最后,该文展望了未来的研究方向,提出需要通过提高数值模式的精度、优化参数化方案以及结合多源观测数据,以进一步揭示青藏高原在全球气候系统中的独特角色,并为应对气候变化的挑战提供科学依据。

- 太行山东麓强对流风暴下山的演变过程与环境大气特征的关系

- 程文静,王秀明,俞小鼎,汤欢

PDF

摘要 2024-12-11

- 摘要:为了解太行山东麓对流风暴下山的演变与东麓平原地区的环境大气特征之间的关系,基于ERA5资料和观测探空数据分析了2011-2020年暖季期间太行山东麓568个从山区到平原的强风暴(MTPSS)样本的环境特征。结果表明,相较于华北暖季平均态(WSA),大的不稳定能量,显著深厚的湿层和大的850hPa与500hPa的假相当位温差环境有利于出现MTPSS事件,加之WSA较大的下沉对流有效位能(DCAPE)值和显著中层干层,表明MTPSS事件环境特征与华北雷暴大风环境特征相似。由Q矢量散度衡量的天气尺度系统强迫统计表明,天气尺度强迫越强,MTPSS成功下山概率越高。不同强迫类型下,主导MTPSS演变的环境因子不同:强强迫(SF)下风垂直切变等动力因子占主导,弱强迫(WF)下CAPE等热力因子占主导。如果不区分天气尺度系统强迫类型,成功下山事件和未成功下山事件的环境参量值差异不显著,区分天气尺度系统强迫后,SF的环境要素差异显著,WF亦有一定的区分度。SF下,成功下山事件的环境特征为大的水平风垂直切变、显著中层干层和高DCAPE值,表明具有组织化特征且伴随强下沉气流的强风暴系统下山影响平原地区概率高;WF下,成功下山事件假相当位温差值较大,水汽含量高,表明WF下,如果环境有利于湿下击暴流的形成,MTPSS更容易下山并影响平原地区。

- 华北日间型与夜间型强降水过程特征对比研究

- 王美慧,郑永光,李典南,华珊

PDF

摘要 2024-12-02

- 摘要:[目的]华北地区日间和夜间强降水过程的环境条件特征异同尚未完全明确。[资料和方法]利用质控后的981个地面加密气象站降水数据和ERA5再分析资料,综合分析了2013—2023年5—9月华北地区日间型和夜间型强降水过程的时空分布特征和环境条件的异同,并利用倾斜旋转T模态主成分分析方法对这两型强降水过程分别进行了环流形势分类,从而对比分析了各类环流形势的相应环境物理量分布特征,为加深华北夜间强降水形成机制认识提供了重要依据。[结果]结果表明:华北地区夜间型强降水过程午夜后加强特征突出、过程数多、站点分布集中,而夜间型过程的前半夜降水和日间型过程对流性更强,二者都主要发生在7、8月份。夜间型强降水过程水汽条件显著好于日间型,而日间型对流有效位能(CAPE)更强于夜间型;两型强降水过程的850 hPa和500 hPa温差、850 hPa垂直速度分布接近;降水峰值时刻前的低层风速和0—1 km垂直风切变夜间型明显强于日间型。[结论]副高边缘低槽和低涡是华北地区强降水过程的主要影响系统。不同类型环流形势的强降水环境物理量场特征分布有差异,日间型的冷涡类和夜间型的脊前类环流形势水汽条件最差;0—6 km垂直风切变(SHR6)和0—3 km垂直风切变(SHR3)总体上不强,日间型强降水过程SHR6略强于夜间型,夜间型强降水过程SHR3略强于日间型。以上结果表明华北夜间强降水过程与东亚夏季风关系密切,具体表现为非常充沛的水汽、较高的θse值、适当的CAPE值和强的大气低层风速等,而低层风场和SHR3分布表明华北夜间强降水的主导因子之一是低空急流或强风速区的日变化。

- 2023年河西走廊中部异常高温干旱特征及其成因

- 刘洪兰,张强,张庭嘉,褚超,张俊国,牛丽娟,李亚丽

PDF

摘要 2024-12-02

- 摘要:2023年河西走廊中部出现了60a一遇的罕见复合高温干旱,对当地农业生产和生态环境产生不利影响,造成严重的经济损失。本文利用河西走廊中部6个国家基本站1951-2023年逐月降水和气温资料,黑河上游莺落峡水文站黑河径流量资料,FY-3D/MERSI卫星资料,GF-1卫星资料,NCEP/NCAR 月平均再分析资料,NCC提供的88项大气环流指数和26项海温指数,对2023年河西走廊中部高温干旱从气象、水文、生态、农业等多角度探讨了高温干旱特征及影响,重点分析了夏季降水对大气环流和关键区海温的异常响应。结果表明:河西走廊中部2023年5-9降水和平均气温均突破历史极值,创历史新高,高温的叠加效应,使干旱强度明显加重;引发祁连山中段积雪面积减少45.8%,黑河年径流偏枯15%,主要水库面积减少25.8%-66.0%。干旱的传递特征是气象干旱→水文干旱→生态和农业干旱。河西走廊中部5-9月降水存在5a、11a、17a、32a显著的多尺度振荡,多个时间尺度显示2023年处于偏少的振荡期。河西走廊中部干旱的异常环流特征包括以下特征,西太平洋副高脊线偏南、西伸脊点偏东、南亚高压脊点偏东、印度低压偏弱、北半球和亚洲区极涡面积偏小、亚洲中高纬度阻塞高压偏强、欧亚和亚洲地区西风环流经向度加大、Nino 3区和西风漂流区海温偏暖、黑潮区海温偏冷。

- 应用深度网络的显著目标检测算法的强降水落区临近预报技术

- 张亚萍,刘伯骏,庞玥,张焱,张勇,黎中菊

PDF

摘要 2024-10-30

- 摘要:降水持续时间相同时,降水强度越大,诱发城市积涝、山洪、泥石流、滑坡等次生灾害的可能性越大。在全球气候变暖的背景下,亚小时降雨极端事件可能比小时以上时间尺度的极端事件增加得更快,有必要研究亚小时尺度上的强降水监测预警技术。选取2013—2021年重庆地区30次暴雨天气过程,以用于显著目标检测的深度网络U2-Net为基础,将30min短时强降水落区作为显著目标,天气雷达反射率因子拼图作为输入,通过数据驱动方式自动学习某一时次的天气雷达反射率因子空间分布与其后30min的强降水落区的非线性关系,进行强降水落区预报。强降水落区标签按照10mm、20mm和30mm阈值分为3种,由雷达融合地面分钟级雨量的定量降水估计得到。模型输入为3km、4.5km和7km高度的雷达反射率因子拼图。经过训练和验证,得到针对3种强降水阈值的3个强降水落区预报模型。对测试集的检验结果表明,当邻域半径为5km时,10mm、20mm和30mm阈值模型输出的命中率分别为0.66、0.73和0.72,虚警率分别为0.06、0.32和0.57,CSI分别为0.64、0.54和0.37;强降水落区预报图中的概率越大,对强降水落区的预报越可靠。综上所述,强降水落区预报模型通过提取单个时次的三维反射率因子多尺度特征,预报未来30min强降水落区,可以有效补充雨量计布设稀疏地区的强降水监测和预报信息,也为需要提取多源探测资料多尺度特征的临近预报技术研究提供参考。

- 1961年以来中国区域性气候与极端事件变化格局

- 王倩,翟盘茂,张强

PDF

摘要 2024-10-25

- 摘要:在全球气候变暖背景下,中国区域气候与极端天气气候事件发生了显著变化。深入了解和认识区域气候和极端天气气候事件的变化规律和驱动机制,对于气候变化应对和灾害风险管理具有十分重要的科学意义。研究回顾并梳理了国内外相关的前沿科学进展,对比了东部和西部地区气候变化响应的一致性和差异性。研究表明, 1961年以来,中国的气温和降水总体呈上升趋势,而降水的变化表现出明显的区域性特征。西部地区气候变化的显著特点是“暖湿化”,以西北和青藏高原北部为主,西南部分地区表现出“暖干化”特征。东部地区降水主要呈“南涝北旱”的格局,2010年之后,伴随东北和华北地区降水明显增加,这种格局逐渐改变。伴随气候变暖,极端高温、强降水和干旱事件的频率和强度显著增加。以温室气体排放为主的人类活动是观测到的平均气温和极端温度升高的主要驱动因素;人类活动和气候系统内部变率共同驱动了中国区域降水的变化。此外,本文展望了未来中国气候变化研究领域的重点和难点科学问题。

- 我国东部地区秋冬季节大雾多发的异常环流特征及成因机制分析

- 桑小卓,陈圣劼,刘端阳,张然,王博妮,周文君

PDF

摘要 2024-10-23

- 摘要:[资料和方法]利用1960—2022年我国国家气象台站逐日地面气象观测数据和ERA5再分析资料,结合统计分析和动力学诊断方法,[目的]揭示了我国东部地区秋末冬初大雾多发的异常环流特征及形成机制。[结果和结论]结果表明,我国东部秋末冬初大雾多发时,东亚沿岸对流层中高层存在显著的位势高度正异常,东亚大槽明显减弱,不利于槽后冷空气大规模东移南下。对流层低层在120E以东为反气旋式环流异常,以西为气旋式环流异常,东亚沿岸为显著南风异常,东亚冬季风减弱。海平面气压梯度减小,近地面风速异常偏弱。偏南风异常引起的暖平流是大气层结异常稳定的主导因素,有利于大气逆温层的形成和维持。此外,偏南风异常有利于水汽向北输送,在我国东部地区产生水汽通量辐合异常,为大雾的形成和维持提供了充沛的水汽条件。我国东部地区大雾多发时的大尺度环流异常受到厄尔尼诺-南方涛动(El Ni?o-Southern Oscillation, ENSO)和中高纬波列的协同影响。ENSO有利于产生西北太平洋低层反气旋异常,欧洲中部负涡度源区激发的中高纬Rossby波列导致东亚沿岸对流层中高层高压异常。本研究进一步加深了对我国东部地区秋末冬初大雾多发的成因机制认识,为开展大雾季节预测工作奠定基础。

- 山区干环境下一次弱降水超级单体龙卷事件研究

- 王宏,王秀明,王万筠,赵岩,裴宇杰,胡赛安,冯钰博,杨域,姜旭

PDF

摘要 2024-10-18

- 摘要:为增加对山区龙卷风暴的认识,文章综合应用不同波段天气雷达和风廓线等资料,分析了2023年5月14日发生在华北北部山区(围场和隆化)的两个EF1级弱龙卷,包括近风暴环境和风暴精细结构,结果表明:龙卷发生在500hPa冷涡后部西北气流背景下,龙卷母风暴由干线及其伴随的地面辐合线触发;近风暴环境对流有效位能和0-6km风垂直切变值大,低层水汽和0-1km垂直风切变显著增大,有利于超级单体龙卷形成;午后热雷暴活动对山区局地水汽影响较大,是此次龙卷近风暴环境水汽增加的主要因素;产生龙卷的超级单体风暴回波强度总体不强,其中围场龙卷风暴回波强度在40dBZ以下,且强回波范围小,地面降水不足2mm,中气旋和钩状回波头部对应旋转上升气流与降水回波分离,两龙卷风暴均为弱降水超级单体风暴。文章首次记录了两个中国弱降水超级单体风暴的近风暴环境及精细结构演变,并识别出了低层中等强度中气旋和龙卷涡旋特征(TVS),表明X波段雷达可捕捉到弱降水超级单体龙卷,围场龙卷特征的出现与龙卷发生有很好的时间对应关系,而隆化龙卷发生前8min就可以观测到TVS特征,此次弱降水超级单体龙卷预警时效短。

- 中国中东部区域本底站气溶胶质量浓度观测空间代表性评估

- 王蒙,高丽娜,颜鹏,荆俊山,叶金印,李学行,韦晶

PDF

摘要 2024-10-18

- 摘要:采用2010—2021年高分辨率高质量近地表空气污染物数据集PM2.5质量浓度产品对中国中东部地区区域本底站气溶胶质量浓度观测空间代表性进行评估。在使用区域本底站观测数据对数据集检验的基础上,对金沙、临安、上甸子和龙凤山站PM2.5质量浓度观测空间代表性进行评估。将12年数据分为三组(2010—2013, 2014—2017, 2018—2021),采用浓度相似度函数方法,统计代表性面积的平均值、代表性相同的区域面积(即共同面积)和代表性区域的持续性指数,主要结论如下:1.质量浓度相对差异阈值标准取20%时,龙凤山PM2.5日均值的代表性面积平均值(22378 km2)最大,其次是金沙(14490 km2),临安(9841km2)和上甸子(7998 km2)较小。2.共同面积方面:龙凤山站最大(18378 km2),其次是金沙站(11915km2),上甸子站(5687 km2)和临安站(5476km2)较小;持续性方面:金沙和龙凤山代表性区域的持续性高,临安和上甸子持续性一般,四个站点2018—2021年组的代表性面积比2014—2017年组有增大趋势。3.日均值质量浓度相对差异阈值标准为40%及以上时,四个区域本底站的平均(共同)代表性面积可达到中国环保部门规定的空气质量区域本底观测站的代表性面积。4. 采用PM2.5年均值评估的代表性面积、共同面积和持续性均好于采用日均值的评估结果。

- 山东半岛连续两天冬季高架对流降水相态差异的形成机制分析

- 万夫敬,孙继松,李博,罗江珊,孙露文

PDF

摘要 2024-09-30

- 摘要:2024年2月19-20日山东半岛连续两天冬季高架对流造成的降水存在显著的相态差异(19日为暴雪、20日为冻雨),本文利用常规观测资料、闪电定位和雷达偏振观测资料以及ERA5再分析资料等,对比分析了产生这种差异的热动力机制,并给出了概念模型图。结论如下:(1)19日和20日降水过程是在相似环流背景下发生的:即地面以上存在气温低于0℃的深厚的楔形冷垫,形成低层的强逆温层,700hPa南支槽前西南暖湿急流在冷垫上的爬升不仅为暴雪和冻雨的形成提供了充沛的水汽条件和动力条件,其强度的变化也是降水过程中形成不同厚度融化层并导致相态变化的重要因子。(2)两次过程多种不稳定机制并存:低层,冷暖空气交界面附近存在条件性对称不稳定区,暖湿气流在冷垫上倾斜上升;中层,对称不稳定区之上,伴随着西南急流两次阶段性北推,500hPa附近建立了对流不稳定区,低层弱倾斜上升进入该区域后触发高架对流。对流层中下层局地动力锋生引起的次级环流上升支,也是本次高架对流类极端灾害天气的重要触发机制之一。(3)19日暴雪过程是一次典型的锋生动力学过程造成的,暴雪带平行于锋生带;由于仅存在微弱且浅薄的暖层,绝大多数水凝物以雪花相态落到地面。20日中低层暖平流造成对流层中层700hPa附近锋消,而低层暖锋锋生,这一过程不仅造成了冷垫厚度逐渐变薄,并且形成更厚更强的融化层,因此大部分冰相水凝物融化为雨滴和小冰粒,造成大范围冻雨;降水相态分布与低层暖锋锋生的位置关系密切:低层暖锋锋生区附近为冻雨带,其北侧为降雪带,二者之间为冰粒带。(4)19日对流发展高度高,30dBZ回波扩展到-20℃~-10℃高度之上,多个降雪云团持续作用且降雪效率高,短时降雪量大,导致了区域性暴雪,期间的雷达偏振特征表现为:ZDR为-1~0.5dB,CC>0. 98,KDP 不超过1°·km-1,呈现出均一性强降雪的特征。20日冻雨期间,雷达反射率上存在显著的融化层亮带,该区域对应的CC小于0.9(0.7~0.9)且梯度较大,而该高度以下ZDR显著增大到1~3dB,对应为较大粒径较大的过冷水滴或冰粒。

- 冬季影响江苏不同范围寒潮事件的特征及其环流成因

- 张梦,王艺橙,吴海英,王蓓元

PDF

摘要 2024-09-27

- 摘要:利用[资料和方法]1979—2021年江苏地区69个站点的逐日气温观测资料和JRA55再分析资料对冬季(11月—次年3月)[目的]影响江苏不同范围寒潮事件(Cold Wave Events,简称CWE)的时空变化特征及其环流成因进行探究。[结果和结论]结果表明:冬季影响江苏的区域性寒潮事件(Regional Cold Wave Events,简称R-CWE)发生数量较大范围寒潮事件(Large-range Cold Wave Events,简称L-CWE)明显偏多,R-CWE影响区域主要集中在淮北地区,L-CWE影响大值区位于淮北中部和江淮南部。另外,11月、12月和3月发生的R-CWE显著多于1月和2月,11月发生的L-CWE较其它月份偏多。R-CWE在全球变暖之后对应的线性增加趋势较L-CWE更显著,尤其是2010年之后R-CWE发生次数明显增加。环流分析表明,L-CWE第-4天欧亚大陆中高纬500hPa附近由一对大型斜槽斜脊主导,75°N以北地区的冷空气可由西北路径源源不断地南下,然而R-CWE同期对应的环流异常强度较L-CWE显著偏弱,冷空气主要来自75°N以南地区,乌拉尔山附近的环流系统加强程度是区分两类CWE的关键。第-2天L-CWE的西伯利亚高压强度可达1043hPa,较R-CWE偏大5hPa,第0天其南边界伸至31°N附近,R-CWE位于38°N附近。进一步探究发现,L-CWE发生期间在乌拉尔山附近的瞬时阻塞频率最大值为46%,西伯利亚高压指数距平从第-2天到第-1天基本处于维持状态并在第-1天达到峰值6.54hPa,强度约为R-CWE的2倍。L-CWE前期300 hPa明显存在一条自中高纬地区出发向东南方向且能够传至江苏南部的Rossby波列,这对于在江苏发生大范围的寒潮事件十分有利。相比而言,R-CWE的Rossby波列传播开始时间偏晚1—2天、强度更弱。

- 罗斯贝波和局地瞬变强迫对中国东部春季一次强降水事件的影响

- 王建波,于群,韩艳凤,郭浩康,田莹,戈瑶

PDF

摘要 2024-09-26

- 摘要:[目的]为探讨2023年4月初中国东部极端强降水事件大气环流异常的演变机理,[资料和方法]基于逐日NCEP再分析资料,通过诊断罗斯贝波能量频散和瞬变波强迫等方法,研究了罗斯贝波传播和局地瞬变波强迫在欧亚中高纬度大气环流“双阻”形势建立与维持过程的作用以及可能的前兆信号,提出了中高纬度“双阻”型环流分布影响2023年4月初中国东部极端强降水的可能机制,[结果]结果指出:前期极涡较强,类似极地欧亚遥相关(类POL)作用引起乌拉尔山至东北亚地区高压脊发展,由北大西洋强降水激发的罗斯贝波向下游传播,在上游罗斯贝波和贝加尔湖西部冷空气瞬变强迫的共同作用下,乌拉尔山至东北亚地区上空形成较为稳定的“+-+”型即“乌拉尔山阻塞高压、贝加尔湖低压槽和东北亚阻塞高压” 型双阻分布形势:乌拉尔山、东北亚阻塞高压为异常热源,具有上下相当正压结构;贝加尔湖低压槽为异常冷源,上下为斜压结构;[结论] “双阻”型环流分布中的经向风异常增大了冷(暖)空气的向南(北)输送,当副热带西风急流中频散到中国东部的弱波动与中高纬度罗斯贝波同位相叠加时,中高纬度“+-+”型罗斯贝波向南伸展,加强经向风。在低空反气旋西南侧较强的南风和东北亚阻塞高压下沉气流增温的共同作用下,中国东部显著增温,随着贝加尔湖西部强冷空气下沉南压,中国东部相继形成了强冷锋、气旋和切变线,产生暴雪、寒潮、强对流和强降水天气。当北大西洋再次激发罗斯贝波向下游传播时,北大西洋东部阻塞高压加强东移,乌拉尔山阻塞高压减弱崩溃,中国东部降水结束。

- 泰山地区暴雨日中尺度对流系统的组织形态分析

- 郑丽娜,俞小鼎,孙骞,蔚立存,李传浩

PDF

摘要 2024-09-24

- 摘要:利用2020—2022年5—10月山东新一代天气雷达拼图、卫星资料和观测资料,统计分析了泰山地区暴雨日中导致暴雨的中尺度对流系统(MCS)的类型和演变特征。结果表明:泰山地区的MCS可划分为6种雷达回波形态:非线性回波(NL)、镶嵌在层状云内的对流带(EL1)、镶嵌在层状云内的多条对流带(EL2)、层状云位于后侧的对流带(TS)、尾流线状对流带(TL)以及平行层云降水对流带(PS)。其中有4类和已有的研究结果类似,EL2类与TL类属于泰山地区新统计的中尺度对流系统。在卫星云图上,这6类MCS常表现为不规则的椭圆形或长条状,最高云顶亮温在-50 ℃以下,不易区分MCS的形态细节,而新一代天气雷达资料可弥补这一缺陷。据分析,NL类、EL1类和EL2类是影响泰山地区的主要类型,占总样本数的86%,其中EL1类为最多。EL1类,包括已有研究成果中的镶嵌回波带(EL类)与没有层状云的线状回波(NS类),生成源地在邢台至德州、聊城一带,多向东南方向移动;次多的为NL类,该类回波在泰山地区生成,强回波分散,少动;第三位是EL2类回波,该回波的源地在开封至菏泽之间,生成后多向东北方向移动。除EL2类与PS类外,其余的回波形态出现频次均具有明显的日变化特征,表现为午后与夜间两个峰值。大多数的降雨回波,经过泰山山脉时,回波强度、形态、移速与移向等会发生改变,以TL类与PS类尤为明显。据统计,仅有12%的MCS回波形态不发生大的改变,其余的样本每隔1.5—3h形态就演变一次。相较而言,NL类不仅是造成泰山地区暴雨的主要形态之一,很多情况下还是其他MCS回波演变过程中的中间模态。

- 最大熵增模型在业务数值预报系统中的应用研究

- 张亦洲,张瑞,赵平,苗世光,王迎春,全继萍,贾春晖

PDF

摘要 2024-09-18

- 摘要:准确计算地表热通量对理解陆气相互作用和提升天气预报预测能力具有十分重要的科学意义和实用价值。目前数值天气预报模式中普遍采用的基于莫宁-奥布霍夫相似理论(Monin-Obukhov Similarity Theory,MOST)计算地表热通量的方法具有局限性,而国际上近年来提出的用最大熵增(Maximum Entropy Production,MEP)模型计算地表热通量的方法具有优势并取得较好效果,越来越广泛地应用于陆气交换过程研究。[目的]为了评估MEP模型在业务数值预报系统中的适用性,以及其与模式系统中现有常用地表热通量计算方法的差异,[资料和方法]研究将MEP模型引入北京市气象局现有业务数值预报系统(CMA-BJ模式),用于计算地表感热、潜热和土壤热通量,替换模式中原有基于MOST的方法。针对2022年6-8月开展模拟试验,评估业务数值预报系统采用MEP模型后对陆面和大气要素及降水的预报效果。[结果]结果表明:在CMA-BJ模式中采用MEP模型,能够显著改善模式对地表能量平衡及陆面和边界层热动力过程的模拟,提高模式对边界层内温度、湿度和风的模拟能力,最终提高降水、尤其是强降水的预报准确度,华北地区和长江流域暴雨的TS评分(Threat Score)分别提高了20%和10%,预报降水的日变化特征也与实况更接近、相关系数更高。[结论]这些结果表明,将MEP模型应用于数值天气预报模式,及相关业务系统是可行的。

- CMA-BJ模式对“23?7”极端强降水过程预报性能分析

- 郭淳薇,仲跻芹,赵秀娟,张亦洲,程思宇,张帅,薛一迪,李玉焕,卢冰,黄诚诚,徐敬

PDF

摘要 2024-09-02

- 摘要:由于台风“杜苏芮”登陆北上减弱为低压后,受到“高压坝”阻挡停滞移动缓慢,2023年7月29日至8月2日,京津冀地区发生一次极端强降水过程,该次降水过程持续时间长,单站累计降水量突破历史极值,造成了巨大的洪涝灾害。本文基于降水观测,全面评估华北中尺度数值预报系统(CMA-BJ v2.0)对此次降水过程的预报性能和表现:CMA-BJv2.0预报与观测的累计降水空间分布特征整体一致,降水时段一致,整体雨量偏大,其中D02预报与观测最为接近;使用GFS全球场进行驱动时,雨带整体南移,降水高值区出现在河北中南部,与观测偏差较大,使用EC驱动预报更接近观测;多次循环同化的策略相比于冷启不同化、冷启单次同化的方式,风速不断增加,带来大量水汽,降水的分布与观测更为吻合;边界层参数化方案的选择对风场的预报有一定的影响,进而影响降水的分布和量级,此次降水过程中YSU方案较ACM2、Boulac方案预报效果更好。

- 一种西北太平洋热带气旋生成与路径的次季节预报方法及其性能评估

- 卢莹,赵海坤

PDF

摘要 2024-08-12

- 摘要:基于世界气象组织次季节至季节尺度预测计划数据集中11个动力模式回算预报试验中的热带气旋(Tropical Cyclone, TC)资料,紧扣西北太平洋海域,使用正则逻辑回归方程构建了TC生成与路径的统计预报模型,评估比较了11个动力模式与构建的统计模型在次季节尺度上TC生成和路径的预报技巧,分析了动力模式在气候、年际和次季节尺度上对TC活动的预报能力及其对预报技巧的影响。结果表明:(1)西北太平洋TC活动本身的气候态预报能力对动力模式预报技巧具有关键影响,若动力模式能很好地再现气候和年际尺度上的TC活动,提高大气季节内振荡对TC活动调控作用的预报能力可较好地改进TC生成和路径的次季节预报技巧。(2)在次季节尺度上,动力模式TC路径预报技巧普遍高于TC生成,较低的TC生成预报技巧反映了动力模式对TC强度预报能力的不足,制约了TC路径预报技巧的改进,提高动力模式在气候和年际尺度上对TC生成的预报能力有助于路径预报技巧的改进。

- 华南“龙舟水”强度异常与大气环流和海温异常的关系分析

- 伍红雨,吴遥

PDF

摘要 2024-07-18

- 摘要:利用1961-2022年华南192个国家气象观测站逐日降水资料,构建一个表征华南“龙舟水”强度的年景指数,采用线性趋势分析、小波分析等方法分析其变化特征。利用NCEP/NCAR再分析资料和海表温度资料,采用相关和合成分析方法,分析了近62 年华南“龙舟水”强度异常与同期大气环流和前期海温异常的关系。结果表明,近62年来,华南“龙舟水”强度年景指数具有明显的年际和年代际变化,且呈明显线性上升趋势。1993年以前主要存在4~5年的年际变化周期,1993年后,除存在2年和6年左右的年际周期外,还存在16年左右的年代际周期。相关分析表明,在“龙舟水”期间(5月21日-6月20日),对流层高层北太平洋中纬度地区位势高度降低,中层东亚大槽南段偏强,华南北部位势高度降低,南支槽偏强,低层菲律宾以东异常反气旋的存在,地面鄂霍次克海阻高加强、东北太平洋高压减弱,有利于华南“龙舟水”偏强。在“龙舟水”期间,在1993年之前和之后不同年代际背景下,华南“龙舟水”异常强、弱年的大气环流存在明显差异。1993年后,高层华南上空辐散更强,低层从西太平洋、南海和孟加拉湾到华南的水汽输送更为突出,而北方南下的冷空气更强,在华南的水汽辐合和上升运动更强,导致1993年后“龙舟水”强度更强。相关分析表明,上一年夏季、秋季到冬季热带大西洋海温持续偏低、上一年夏季到秋季海洋性大陆海温偏低,东北太平海温偏暖,当年春季热带北太平洋日界线附近海温偏低,有利于华南“龙舟水”强度偏强。华南“龙舟水”异常强、弱年与前期赤道中东太平洋海温的关系具有不对称性,异常强年在1993年及以前主要是El Ni?o的持续或衰减年,1993年以后主要是La Ni?a的持续或衰减年。

- 广西北海一次强降水天气过程中的东亚季风低压活动特征

- 施晓晖

PDF

摘要 2024-07-16

- 摘要:[目的] 为进一步清楚认识东亚季风低压的发生、发展和移动过程以及华南极端降水事件的成因,[资料和方法] 利用ERA5再分析资料和TempestExtremes轨迹追踪软件对导致2023年6月8日广西北海特大暴雨天气过程的东亚季风低压活动特征进行了分析。[结果]和[结论] 从季风低压的移动轨迹可以看出,6月7日—9日期间,季风低压主要在北海附近活动,带来的大量水汽对特大暴雨的形成具有重要影响。季风低压不同发展阶段的结构差异显示,从初始阶段到强盛时刻,低压垂直结构存在不对称性,随高度的倾斜方向由东南-西北向转变为东北-西南向,强盛时刻后的低压减弱可能与北方冷空气进入低压的“填塞”作用有关。低压将要消亡时,高层大气中的纬向平均离差高值区都已经明显偏离中心,垂直环流的纬向平均离差则出现了较多的下沉运动。值得注意的是,季风低压内部中低层大气中一直存在明显的“冷心”,是季风低压不能进一步发展的可能原因之一。研究结果还表明,西太平洋副热带高压的外围气流对季风低压的移动路径具有主导作用,但台风“古超”的间接影响也不可忽视。此外,季风低压登陆后,北方冷空气南下对低压移动起到了一定的阻碍作用。

- 1951―2023年中国地面器测积雪深度数据集研制及应用

- 江慧,徐文慧,杨溯

PDF

摘要 2024-07-15

- 摘要:高质量、长序列、可实时更新的器测积雪深度观测数据是积雪深度模式产品和卫星遥感产品检验评估的基准数据。基于国家气象信息中心1951-2023年中国国家级地面站点观测的积雪深度数据,设置了包含元数据检查、界限值检查、时间一致性检查、气温-雪深协同检查、降水量-天气现象-气温-雪深协同检查和空间一致性检查的综合质量控制算法,识别出了约0.2%的错误数据,尤其能够识别积雪深度数据中的虚假“0”值以及148个站点错误的历史极值,保证了中国自1951年以来约2400站国家级地面观测站积雪深度数据的质量,研制形成一套中国地面器测积雪深度基础数据集。该数据集中各站点积雪深度数据完整性基本在80-90%。基于该数据集,对中国积雪的季节分布特征、极值分布特征及长年代气候变化趋势特征进行了应用分析,结果显示中国东北、内蒙东部、新疆北部和青藏高原积雪深度和积雪日数最高,冬季雪深达到15-20cm,积雪日数在80天以上,但是青藏高原空间分布差异大。1951-2023年积雪深度和积雪日数气候趋势上升的区域集中在东北、内蒙东部和北疆,下降的区域集中在华北平原和青藏高原。

- 杜苏芮(2023)台风外雨带闪电活动特征及与强降水微物理结构的关系[*]

- 林小红,蒋滔,张文娟,郑秀丽,崔梦雪,范能柱

PDF

摘要 2024-07-10

- 摘要:针对2023年“杜苏芮”台风极端强降水过程,本文基于三维闪电定位和双偏振组网雷达精细观测资料,结合FY-4A 卫星TBB数据、地面自动站、台风资料、风廓线雷达及ERA5再分析等多源资料,分析了台风“杜苏芮”雨带的对流性降水特征和闪电活动特征,详细分析了闪电活动与外雨带中尺度对流系统(Mesoscale Convective System,MCS)上不同组织结构的强降水微物理特征的关系,结果表明:“杜苏芮”登陆过程中,台风眼壁及内外雨带均产生高效率的对流降水,外雨带对流降水在强度、影响范围及持续时间上较眼壁及内雨带降水显著。闪电活动在台风眼壁及内雨带频次较低。外雨带闪电频次最高,主要密集分布在外雨带的MCS上,且以负极性地闪活动为主。外雨带MCS成熟期存在不同组织结构的强雷暴云,其闪电活动空间差异大,闽东北沿海地区闪电稀少,而闽中沿海地区闪电频次高。利用双偏振雷达多参量的垂直结构反演结果,发现强降水-弱闪电区的强回波主体对流质心低,由高浓度的液态大雨滴组成,地面强降水为强烈的暖雨过程。相比而言,强降水-强闪电区的强回波主体对流质心更高,0 ℃层以上高度的冰相粒子含量及尺寸也更大,0 ℃层以下有活跃的高浓度大雨滴也有冰晶等相态粒子,导致闪电活动活跃。 0 ℃层以下,强降水-强闪电区具有深厚强上升气流有利闪电产生,而强降水-弱闪电区以液相粒子为主,强上升气流层较浅薄。

- 陆表微波发射率模式(LandEM)改进及在青藏高原地区初步应用研究

- 刘勇洪,翁富忠,何文英,唐飞,李锐,徐永明,韩阳,杨俊,王艺丹

PDF

摘要 2024-07-08

- 摘要:基于物理模型的微波发射率(MLSE)模拟一直面临着很大挑战,目前还缺乏利用物理模式模拟较高分辨率的全球或区域尺度MLSE的应用案例。本文针对先进辐射传输模拟系统(ARMS)中的陆面微波发射率(LandEM)模式,对土壤介电常数和粗糙地表反射率模型进行了改进及相应MLSE模拟研究,并结合地面观测MLSE资料进行了模拟评估,同时开展了LandEM模式主要输入参数优化研究;在此基础上,以青藏高原地区为例,选择3种粗糙地表反射率半经验模型和1种发射率经验模型组合成9种MLSE模拟方案,利用3套卫星观测反演的MLSE产品,对9种不同模拟方案进行了评估,并选择出最优模拟方案对青藏高原地区MLSE进行了模拟分析。研究结果显示: LandEM模式中引入Mironov常温土壤介电常数模型后模拟的MLSE得到改善,引入Zhang冻土介电常数模型可弥补原有冻土介电常数估算的缺陷,引入Chen-Weng粗糙地表反射率模型后模拟的MLSE也得到有效改善;针对青藏高原地区MLSE模拟,Qp模型更适合裸土粗糙地表, Chen-Weng模型更适合植被粗糙地表;改进后的LandEM模式及优化模拟方案能较好地模拟0.10°空间分辨率青藏高原地区水平极化MLSE值及空间分布,也能较好地模拟垂直极化MLSE值,但还不能对垂直极化MLSE空间差异进行有效模拟。

- 2022年夏季西太平洋副热带高压异常强盛且稳定维持与长江中下游持续性极端高温事件

- 陈蔚,管兆勇,杨华栋,王磊

PDF

摘要 2024-07-05

- 摘要:022年夏季长江中下游地区发生了1960年以来的最强的高温事件,其形成和维持与西太平洋副热带高压(WPSH)异常强盛有关。[资料和方法]利用站点观测资料和再分析资料,通过对不同变量的诊断分析,[目的]研究了高温时段WPSH异常强盛且稳定维持的机制,得到如下结论:[结果](1)在高温时段,长江中下游地区盛行比一般高温年更强的下沉运动,扰动垂直动力加热是长江中下游地区高温维持的主要因素。短波辐射通量表现为向下的异常,可通过向上的感热通量将热量由地面传输至近地层空气并促使其增热。(2)与一般高温年不同,2022年WPSH与南亚高压(SAH)重叠于长江中下游地区,利于WPSH在大陆上空维持,为此次极端高温事件的出现提供了有利的环流条件。WPSH强度维持与局地负涡度的维持有关。一是扰动负涡度的垂直向下输送,二是相对涡度水平平流负异常。特别是,在长江中下游地区上空WPSH的维持,自上而下的负涡度的垂直输送起着极为重要的作用。(3)不同于一般高温年,WPSH在海洋上的主体部分的维持主要与180o附近赤道中太平洋海温异常偏冷有关。而WPSH在大陆上的部分的维持与菲律宾群岛附近对流关系密切,其有利于长江中下游地区上空负涡度的维持。[结论]研究结果将加深对WPSH变化成因的认识,为后续研究持续高温的成因提供理论基础。

- 全球人工智能治理现状及气象领域人工智能治理的挑战

- Kanghui,代刊,曾沁,那晓丹

PDF

摘要 2024-06-21

- 摘要:当前全球AI治理的版图正经历深刻的变革,国际社会正共同探索构建一个全面、互联互通的治理生态。联合国在巩固全球AI治理核心地位的征途中扮演了领航者的角色,其发布的一系列普适性伦理和规则旨在搭建起一个共识框架。美国、欧盟和英国等AI技术的领先者正在加速推进AI治理的战略布局,力图塑造一个协调一致、高度协作的国际治理体系,同时争夺AI治理领域的国际话语权。我国在AI治理的道路上也迈出了坚实的步伐。通过提出《全球AI治理倡议》,不仅在理论上展示了发展、安全、治理的全面视角,而且在实践中通过算法备案、评估评测、事后溯源检测等具体措施,推动AI治理从规则制定走向实践落地。国际组织针对教育、医疗和健康等专门领域的AI治理规范和伦理倡议,也为相关行业的发展提供了有力的规范和支持。尽管如此,全球范围内气象领域的AI治理仍然是处于空白状态。国内外在构建针对气象领域AI治理的准则、办法、规章方面尚处于起步阶段,法规和标准体系亟待建立。本文梳理了联合国系统、主要AI技术大国、相关国际组织的AI治理现状,分析了气象领域的AI应用风险和治理的独特挑战,为构建气象领域AI治理体系,提供了全球的视角。

- 孟加拉湾风暴对华南前汛期持续性极端降水过程的水汽输送机制研究

- 官晓军,范能柱,李婷婷,庄瑶,鲍瑞娟,林晖

PDF

摘要 2024-06-13

- 摘要:[资料和方法]基于1979-2020年孟加拉湾风暴(以下简称孟湾风暴)路径资料、ERA5再分析资料和前汛期华南地区持续性极端降水过程(Persistent Extreme Precipitation Events,PEPEs)个例,采用HYSPLIT模式和fuzzy c-means聚类分析等方法,[目的]分析影响PEPEs的孟湾风暴活动特征及其水汽输送特征,研究影响其水汽输送机制的大尺度环流因子。[结果]结果表明:(1)与全年相比,前汛期孟湾风暴生命史偏长且强风暴比例更高,风暴持续时间和华南地区降水呈明显正相关。约1/3前汛期孟湾风暴对华南地区PEPEs产生重要影响,此类风暴强度更强且持续时间更长。(2)受孟湾风暴影响的PEPEs其水汽主要来自孟加拉湾的南支和北支水汽输送通道以及西太洋副热带高压西侧的偏南气流,尤其是南支水汽输送通道使华南地区南边界的水汽辐合显著加强。而没有造成PEPEs的孟湾风暴以北支水汽输送通道为主。(3)从大尺度环流上看,孟湾风暴活动引起的气旋性异常环流和中高层天气系统的配合有利于发生PEPEs,其水汽输送机制的关键环流因子是中南半岛以南的南亚次大陆区域偏强的越赤道偏西气流,该支气流起到了衔接孟加拉湾和南海水汽的作用,建立起南支水汽输送通道。[结论]以上统计特征和水汽输送机制的研究结果为预报预测孟湾风暴对华南地区前汛期强降水的影响提供了依据。

- 发育模式的理论修订与检验-以中国玉米为例

- 邬定荣,王春乙,高静,王培娟,霍治国,姬兴杰

PDF

摘要 2024-06-13

- 摘要:基于逆境生物学和表观遗传学取得的进展,将现有只考虑发育速率对环境响应机制的发育模式理论框架修订考虑了响应、适应与记忆机制。随后以适应机制为例,选择发育阶段始期的日序(DOY)作为表征适应性的因子,并与线性温度响应函数结合,构建了耦合响应与适应机制的发育模式(RAM),具体实现形式为:R_i=a+(c+d×DOY_0)×T_i。利用中国194个农业气象站玉米营养生长阶段(VGP)和生殖生长阶段(RGP)观测资料,验证了RAM模式的有效性。结果表明,DOY对发育速率普遍呈正相关关系,且所有站点两个发育阶段的DOY与温度的共线性均在可接受范围内。与线性关系相比,RAM模式在VGP和RGP阶段对观测数据的解释率分别提高0.213和0.274。与经过充分校正的双线性WOFOST和非线性Gao模式相比,在参数校正时RAM可将VGP的RMSE分别降低0.4和0.4 d,RGP阶段分别降低1.6和0.7 d。在参数验证时RAM可将VGP的RMSE分别降低0.1和0.4 d,RGP阶段分别降低1.1和0.4 d。此外,RAM模式还具有参数少、参数化过程简单等优点。修订后的发育模式框架以较少的假设实现了更准确的模拟,具有较好的理论发展和实际应用前景。

- 云南南部冰雹形成的天气背景与云微物理特征

- 郑皎,郭欣,付丹红,施元浩,郭学良

PDF

摘要 2024-06-06

- 摘要:基于天气、双偏振雷达和激光降水粒子谱仪等观测数据,研究了云南南部红河州2022~2023年期间16次冰雹过程形成的天气背景、大气层结和云微物理特征。结果表明,云南南部冬、春季与夏季冰雹形成的天气背景不同,冬、春季冰雹的形成主要与青藏高原盛行的南支西风槽波动和南亚副热带高压环流有关,而夏季冰雹主要与青藏高原高空反气旋性环流和南亚季风环流有关,这些环流背景有利于冰雹发生区域的大气不稳定层结增强和水汽增加。降雹主要发生在午后,可能与午后强烈的太阳辐射加热造成层结不稳定增强有关,另外复杂地形影响下的地表非均匀加热也有利于局地对流的触发。各季节的冰雹云均为暖底云,云底温度变化范围为10 ~ 20 ℃,暖层厚度范围为1.8 ~ 3 km,云顶海拔高度最大为15 km,最大回波强度为65 dBZ。地面冰雹尺度以10 mm以下为主,最大可达到20 ~ 30 mm。在雷达回波强度大于50 dBZ的冰雹形成区,不同季节的偏振雷达参数值存在明显特点,冬春季差分反射率(ZDR)和比相位差(KDP)比较相似,ZDR值一般在-2 ~ +0.2 dB范围,KDP在-0.8 ~ +0.5 o /km,但相关系数(CC)在冬季为0.95 ~ 0.98,而在春季减小为0.93,说明冰雹形成区以较小尺度的锥状、球状冰雹、过冷雨滴等混合粒子组成。随着季节变暖,冰水粒子组成趋于复杂化,导致CC减小。夏季ZDR和KDP 显著增大,分别为-2 ~ +5 dB和-0.4 ~ +2.4 o/km。但CC值进一步减小为0.85,说明夏季冰雹形成区冰水粒子组成更为复杂,以尺度比较大、水平取向更明显的锥状、盘状冰雹粒子和过冷雨滴组成。ZDR 和 KDP高值与大雨滴和冰雹融化过程有关。另外,最大垂直积分液态含水量(VILmax)值与云顶高度和地面降雹尺度也存在较好关系。本研究结果表明,青藏高原大气环流和过冷雨滴冻结过程在冰雹形成中具有重要作用。

- 南京地区冰云个例微物理参数的地基毫米波云雷达观测反演分析

- 黄兴友,陈文姝,卜令兵,程勇,丁霞

PDF

摘要 2024-06-04

- 摘要:冰云微物理参数在气候变化和降水过程中起到了重要的作用,本文选取南京2022年4月2日和4月25日两次冰云个例的Ka波段地基云雷达的观测数据,利用经验公式和多普勒谱数据进行了云参数的反演和分析,研究南京地区冰云的微物理特征。结果表明:(1)利用Z-IWC和Z-IWC-T经验关系,反演的冰水含量(IWC)有一些差异,但Z-IWC-T的反演结果更合理。(2)冰云中冰晶的数浓度介于104~107个/m3,有效直径变化范围是40~100μm,冰水含量在10-4~10-1g/m3之间,都比降雨云的对应参数小。此外,还结合谱偏度和谱峰度数据,分析冰晶云在下落过程中转化为水滴云的变化情况、融化和碰并过程对降水的微物理参数以及雷达回波数据有显著的影响。

- 基于自持电中性闪电放电参数化模型研究云闪通道中沉积电荷的变化特征

- 唐渤,谭涌波,郑天雪,张袁瞰

PDF

摘要 2024-05-30

- 摘要:【目的】闪电通道的电荷特征是雷电物理研究的重点,而现有的观测手段难以直接获取通道中电荷的详细演变特征,为了深入研究闪电通道电荷的变化特征并与观测形成互补,开展模式工作必不可少。【资料和方法】利用自持电中性闪电放电参数化模型,在三极电荷背景下模拟多次云闪并从中选取一次典型个例,分析该云闪通道内电荷的变化特征及其影响因素,【结果】结果如下:正、负先导通道形成时,通道内会沉积一定量的正、负极性的初始电荷;后继分支延伸时,之前的通道会沉积来自后继分支的异极性电荷,通道内初始极性的电荷会不断被中和,部分通道的电荷极性会发生变化;通道熄灭或后继分支停止延伸时,通道内电荷不再变化;再击穿过程发生时,截止通道内的异极性电荷会显著减少,再次激活的通道内的异极性电荷会显著增多。【结论】研究表明:先导通道内的电荷变化与通道自身的状态以及后继分支的延伸状况有关;通道电荷变化幅度与通道初始电荷量以及后继分支的活跃程度呈正相关,而通道的初始电荷量与通道首次击穿电场呈正相关。此外,在正、负先导极性不对称性的影响下,云闪起始点更倾向于沉积正电荷。

- “23·7”华北极端强降水过程的水汽来源定量贡献分析

- 薛一迪,齐铎

PDF

摘要 2024-05-29

- 摘要:借助拉格朗日轨迹追踪模式FLEXPART(the Flexible Particle Model)和水汽源区定量贡献分析方法,研究了“23·7”华北极端强降水过程的主要水汽源地、输送路径和源区水汽的定量贡献及随时间的变化特征。研究确定的六个主要水汽源区中西太平洋区域(E)水汽总摄取量最大(目标区域降水量的1.93倍),阿拉伯海–孟加拉湾区域(D)和中国南部区域(C)分别以0.96倍和0.76倍目标区域降水量的水汽摄取位居其后,目标区域(T,0.30倍)、目标区域外侧东北亚大陆区域(B,0.28倍)和欧亚大陆区域(A,0.01倍)摄取的总水汽量依次减少。初始时段,受越赤道气流和副高影响,D区和E区是主要水汽摄取源(两者占比总和超90%)。中间阶段,D区气块移入E区并入热带气旋“杜苏芮”环流,水汽摄取量下降,而E区因“杜苏芮”水汽摄取量显著增加。过程开始前,随“杜苏芮”登陆C区,C区水汽摄取达到峰值。最终各源区对目标区域降水的总贡献达95.34%,其中E区(43.10%)和C区(26.47%)是主要贡献区,D区(12.26%)和T区(11.85%)也有重要影响,B区(1.58%)和A区(0.08%)贡献较小。“杜苏芮”对气块运动和水汽摄取有显著影响,而热带气旋“卡努”对此次过程的直接影响相对较小。

- 源星载微波传感器在台风“小犬”强度和风场结构分析中的应用研究

- 方贺,张驰,严睿凯,董林,杨劲松,张国胜

PDF

摘要 2024-05-27

- 摘要:星载微波传感器可以穿透云雾对海面10m高度风场进行全天时、全天候和大范围的直接观测,这为台风强度和风场结构的变化监测提供了契机。本文以2023年超强台风“小犬”为研究对象,基于主动式星载合成孔径雷达(SAR)和被动式微波辐射计提供的长时序观测资料,在风暴生命周期内对台风强度(MSW)、最大风速半径(RMW)和风圈半径等信息进行识别,并利用国际气候管理最佳轨迹档案(IBTrACS)数据集和中央气象台(NMC)实况资料进行验证。结果表明,利用星载微波传感器提取的台风强度与IBTrACS记录强度具有良好的一致性,两者均方根误差(RMSE)为3.8m/s,相关系数达0.91。同样地,基于卫星提取的RMW与IBTrACS资料也具有较好的一致性,两者RMSE为6.12km。对于风圈半径,卫星提取的7级(R7)、10级(R10)和NMC实况资料的RMSE分别为102km,43km和35km。对于台风“小犬”这类具有长生命周期的风暴,本文证明了主动式星载SAR、被动式辐射计高分辨率和多时段联合观测,对于精细化台风风场监测及其强度和结构的变化研究具有重要价值。

- 北京地区汛期降水季节循环异常的典型特征及其成因

- 刘伯奇,段亚楠,马双梅,高辉,施洪波

PDF

摘要 2024-05-27

- 摘要:北京地区面积大、人口密度高,汛期降水的季节循环特征具有明显年际差异,对首都经济建设和人民生活产生重要影响。基于1981–2022年北京地区20个气象观测站点的逐日降水观测数据,使用自组织映射神经网络和统计诊断方法,分析了当地汛期降水季节循环异常时空变化的典型特征及其成因。结果表明,北京地区汛期降水的季节循环异常具有4种独立类型,包括“持续旱涝”和“旱涝急转”两种典型特征,分别占比45.2%和54.8%,其直接原因是日本海上空的具有相当正压结构的环流异常。在持续旱涝年,当日本海上空出现高压(低压)异常时,中纬度蒙古气旋和高空南亚高压异常耦合联动,局地盛行低空北风(南风)异常,抑制(促进)了来自西北太平洋的水汽输送,令降水持续偏少(偏多)。而在旱涝急转年,当7月日本海上空盛行低压(高压)异常、西太副高异常南移(北抬)时,北京地区降水异常偏少(偏多);8月,伴随着蒙古气旋的异常加强(减弱),日本海上空转变为高压(低压)异常,北京地区降水随之异常偏多(偏少)。进一步研究表明,持续旱涝型异常和热带外海温存在显著相关,而旱涝急转型异常不仅与热带ENSO事件联系紧密,还和局地降水显著的10-30天季节内振荡信号有关。

- RS92和CFH对青藏高原大气湿度廓线观测比较分析

- 王娜,颜晓露,郑向东

PDF

摘要 2024-05-11

- 摘要:[目的]为了解青藏高原大气湿度廓线准确测值分布,[资料和方法]本文对在西藏拉萨(白天)和林芝(夜间)应用Vaisala RS92气象探空仪(简称:RS92)和与iMet气象探空仪(简称:iMet)所搭配的霜点湿度计(CFH)在线观测的湿度廓线进行比较分析。[结果]结果表明,相比与测量性能最优的RS92气压(P)和气温(T)数据,iMet气压对CFH的水汽体积混合比(χV)影响在对流层未超过~100μL/L(?2%)、10km高度以上平均未超过1%;而iMet因T测值偏高使得拉萨和林芝的(液面)相对湿度(RH)在16-18km高度分别偏低3.2%和4.1%;iMet的值偏低又使得CFH在6-8 km云层高度的测值偏高约10%且RH过饱和次数增加近50%。以RS92的P、T和CFH的露(霜)点温度测值离线计算的大气湿度(RH和 χV )廓线为准,在林芝10km高度以下,RS92经湿度传感器响应时间滞后订正的RH和χV值分别平均偏低0.4±2.8%(0.7±6.3%)和172±332μL/L(1.8±5.2%);在拉萨未经订正RS92的RH和χV值则分别平均偏低4±7.4%(5.3±10.4%)和539±866μL/L(2.7±15.6%);RS92的χV值在林芝和拉萨在10-16km分别偏低13±21μL/L(16±25%)和19±88μL/L(5±33%);16 km高度以上RS92测值出现伪增湿的现象、不能反映真实大气湿度廓线垂直精细结构变化。研究建议,大气湿度廓线观测应选、测量准确的气象探空仪为平台且应避免受太阳辐射加热的影响;10km高度以下的RS92湿度数据精确度与CFH测值相当,10-16 km的RS92湿度数据,无论是订正或未被订正的均显著偏低CFH测值而不适于做长期趋势分析。

- 双羽对流参数化方案在CIESM模式中的应用及对模拟气候的影响

- 李晓涵,林岩銮,张祎,彭新东

PDF

摘要 2024-05-07

- 摘要:[目的]本研究将双羽对流参数化方案应用到公共联合地球系统模式(CIESM)中,并研究了该方案对CIESM全耦合模拟气候特征的影响。[资料和方法]通过国际耦合模式比较计划(CMIP-PiControl)21年积分,分析了双羽对流方案和CIESM原深对流、浅对流方案在模拟云和降水过程中的异同及敏感性来源。[结果]双羽对流方案耦合到CIESM模式中能得到基本合理的气候统计特征,较原模式减少了低纬度海洋区域的大气顶辐射通量负偏差。双羽对流方案增强了长波云辐射强迫,缓解了CIESM在低纬度区域的负偏差,但其在海洋性大陆和赤道印度洋存在高估。使用双羽对流方案的降水分布和赤道辐合带季节变化与原CIESM模式相似。CIESM模式很好地再现了北半球冬季MJO的东传信号,但MJO降水强度较观测偏弱。双羽对流方案提高了MJO降水强度。[结论]本研究验证了双羽对流方案在CIESM模式中可以稳定运行且气候特征合理,其在能量收支方面有待与其他物理过程进一步协同调试。

- 地物对新一代天气雷达双偏振量的影响研究

- 罗雨彤,吴翀,刘黎平,吴蕾,李瑞义,郑佳锋,袁亮

PDF

摘要 2024-05-07

- 摘要:双偏振量的数量级远小于回波强度(ZH),其观测的准确性是双偏振雷达资料应用的基础,地物引起的双偏振量异常此前大多被忽视。首次使用我国93部双偏振升级后的新一代天气雷达观测资料,通过长时间数据累积后的异常区确定地物影响的特征和范围,进而统计分析了该影响在我国业务雷达中的整体比例、影响的主要来源、影响与雷达型号和观测模式的关系、影响随时间的变化情况、影响的性质及双偏振量的分布特征等,所得结论如下:(1)地物使得双偏振量的累积值严重偏离降水区间,差分反射率因子(ZDR)累积值偏低1 dB以上,相关系数(ρHV)降至0.92以下,差分传播相移(ΦDP)的标准差大于10°,该特征成为识别地物影响的主要依据。(2)地物影响不限于低层,仰角抬升后副瓣接收的地物信号也能产生类似的效果,大部分雷达近地面区域的影响占比可达14%—32%、高仰角达4%—7%,远比地物对波束的遮挡现象严重。(3)地物影响主要由具备强散射能力的山脉和建筑物引起,当站点低于地形时,周围山脉是主要贡献;当站点与地形高度接近时,周围建筑物是主要贡献。(4)地物影响可用随机误差与系统误差的叠加来定量描述,使影响区内的双偏振量在单一时次的观测不确定性增大,且主瓣区域的影响比副瓣区域更严重。上述研究为新一代天气雷达双偏振量的精细化质量控制提供了依据。

- 西太平洋副热带高压指数的修订与应用

- 刘芸芸,章大全,宋连春,丁一汇

PDF

摘要 2024-04-26

- 摘要:作为东亚季风区气候异常的重要环流系统之一,西太平洋副热带高压(以下简称副高)的强弱、位置和形态对我国天气气候异常有显著影响。气候监测业务中主要通过副高指数(包括副高面积、强度、脊线、北界和西伸脊点五个指数)来反映副高的强度、位置和空间形态。受全球变暖影响,北半球副热带位势高度整体增强,导致现行的副高指数已不能准确刻画副高特征,与区域性洪涝或夏季高温等极端天气过程的对应关系也减弱,因此非常有必要对副高指数进行修订。具体修订内容包括:(1)首先确定副高的最西经度位置和北界位置,然后再计算副高的面积和强度指数;(2)考虑变暖背景下副高的西伸形态及其与我国气候异常的关系,将副高面积指数规定为西伸脊点至150°E范围内5880gpm等值线所包围区域的实际面积;(3)对副高脊线和北界指数分别补充了西段和东段指数,能够更为细致地表征副高的形态变化及其与我国降水和高温的关系。 与现行指数的对比显示,修订的副高指数提升了副高对我国气候异常演变的指示性。在变暖背景下,除副高脊线指数外,各月的副高指数显示副高明显增大、增强、北扩且西伸。其中盛夏时期副高更倾向于北扩影响我国北方地区,而其他季节副高则更倾向于西伸影响我国西部地区。修订的副高指数与我国夏季降水和高温都存在较好的对应关系,且较现行业务指数与降水的关系更为显著,尤其是西伸脊点和西段脊线指数。它们与夏季各月降水和高温的空间相关分布,体现了随着东亚夏季风的推进,降水和高温的高相关区也逐渐北抬的特征。

- 变分框架下双偏振雷达直接同化算子的构建及其初步应用

- 张海阳,陈耀登,孙涛,陈敏,黄向宇,孙健,王瑞春,范水勇

PDF

摘要 2024-04-17

- 摘要:[目的]双偏振雷达资料能够更好地识别水凝物粒子特征,为发挥双偏振雷达观测的作用,更有效地同化双偏振雷达资料,提高对流天气的预报效果,[资料与方法]发展建立了一套基于水凝物控制变量的双偏振雷达变分直接同化方案,并开展了观测算子和伴随算子的切线性及伴随检验、单点观测试验及真实个例的循环同化预报试验。[结果]切线性及伴随检验结果表明,该双偏振直接同化方案的检验符合精度要求,算子构建合理。单点观测试验表明,双偏振观测信息通过水凝物背景场误差协方差传递到水凝物等相关变量,实现了相关变量的协调分析。一个真实个例的循环同化及预报试验表明,双偏振雷达资料同化改进了分析场及预报场的热动力及微物理结构特征,进而提高了降雨预报效果。[结论]基于变分框架下的双偏振雷达直接同化方案能够合理同化双偏振雷达观测信息,并改进预报效果,相对采用集合卡尔曼滤波方案同化该资料效率更高,更便于业务推广应用。

- CMA-GFS全球预报模式东亚地区中期预报性能极端下降原因研究

- 李莉,杨学胜,陈起英,孙思远,宋晓萌

PDF

摘要 2024-04-16

- 摘要:在过去的十几年里,尽管中国气象局CMA-GFS全球模式的预报性能有了很大提高,但个别预报仍会出现预报误差非常大的情况,这类事件通常被定义为“预报性能极端下降”。本文主要针对中国气象局CMA_GFS在东亚地区中期预报性能极端下降事件,利用误差溯源、集合敏感度和松弛技术对2021年12月30日的一次极端下降个例进行研究和分析,通过松弛误差敏感区域,对模式预报误差进行溯源,研究分析模式预报性能突降的原因,为进一步探讨这些预报下降个例奠定基础。

- 基于SOM的长江流域持续性强降水过程典型环流的客观分型

- 杨雅涵,翟盘茂,周佰铨

PDF

摘要 2024-04-15

- 摘要:该研究利用1961-2021年逐日降水格点化观测资料和ERA5再分析资料,基于无监督深度学习的自组织特征映射神经网络(SOM)方法,将与我国长江流域夏季持续性强降水过程对应的大尺度环流客观划分成四种典型环流型(P1-P4)。各环流型呈现出的关键环流系统配置影响了异常雨带的形成及落区。P1和P3中高纬分别为典型的单阻型和双阻型环流形势,且西太平洋副高显著偏强并向西延伸。而P2和P4则表现出较为明显的低压异常,P2中的巴尔喀什湖到贝加尔湖以西为宽广低槽,贝加尔湖以东为脊区,形成入梅期间的稳定环流形势,长江流域受到低值系统的控制,副高位置靠南。P4在巴尔喀什湖以西和以东分别表现出位势高度异常偏低和偏高,长江流域表现为气旋性环流异常,同时副高位置靠北。P1、P2有来自高纬度冷空气的加持,而P3和P4的冷空气则较弱。以副高北跳为主要特征的东亚夏季风向北推进与四种环流型的出现以及相应的雨带位置有着紧密联系,P1、P2主要对应6月至7月上旬的持续性强降水,而P3、P4则主要对应的7月上旬至8月的持续性强降水,导致P1和P2的降水异常中心分别位于长江中下游的江南地区,P3和P4的降水异常中心则分别位于长江流域和长江以北地区。P1、P3的水汽输送相比另外两类明显加强,造成的降水强度也更强。此外,对典型环流型的稳定性分析表明,长江流域持续性强降水过程与上述四种典型环流型的稳定维持密不可分。持续性强降水过程中93.2%的环流表现出持续性的特征,P1和P2、P3和P4持续天数分别主要集中在5天、3天。从长期趋势来看,P1和P3环流型出现频次增多,而P2和P4则趋于减少。这意味着从有利环流的角度来说,持续性强降水倾向于在长江以南和长江中下游地区发生。综上,该研究为厘清持续性强降水对应典型环流的特征和变化趋势提供了科学依据。

- 暖干背景下的河南春季极端雨雪天气成因分析

- 陈双,符娇兰,李晓兰,金荣花,谌芸,王艳杰

PDF

摘要 2024-04-10

- 摘要:处于过渡季节的春季极端雨雪天气预报,一直以来都是预报中的难点。文章利用常规地面观测、探空观测资料、雷达和ERA5再分析数据,对2023年3月16日发生在河南的一次极端雨雪天气成因进行了分析,重点关注了其极端降水及复杂雨雪相态转换成因,主要结论如下:此次过程是一次发生在暖干背景下由高空槽东移配合低涡切变北抬造成的极端雨雪天气,过程前后天气转折性强,过程期间降雪强度大、强降雪时段长,降雪时段地面气温始终维持在0℃附近,雨雪相态转换复杂;异常偏强的极端动力强迫特征,是此次过程小时降水强度较大的重要因素,对流层低层异常偏强的低空急流所伴随的热动力强迫,是造成其极端异常动力强迫的重要原因,条件对称不稳定,则在一定程度上加剧了其垂直上升运动的发展,低涡移动缓慢、回波系统走向与移向夹角较小,是其降水持续较长时间的关键;过程前期气温异常偏高,15日的冷空气降温,为其实现雨雪相态的转换提供了可能,过程开始阶段对流层低层存在明显干层,与此相伴随的由降水粒子蒸发等相变过程造成的降温,是其雨转雪天气发生的重要降温机制,干层的存在及降水的持续发展,成为其温度能否降到0℃附近的关键,大气趋于饱和之后,冰晶粒子的融化降温在其降雪相态维持中也起到了十分重要的作用。

- GRIST单柱模式及其在评估两套物理方案包中的应用

- 张萌,李晓涵,陈湉茹,张祎

PDF

摘要 2024-04-02

- 摘要:[目的] 介绍了面向全球-区域一体化预测系统(GRIST)发展的单柱模式(GRIST_SCM)。GRIST_SCM通过将三维大气动力简化为一维计算,实现对大气柱内物理过程的独立测试和评估。基于GRIST_SCM,考察了面向天气预测应用的物理参数化包(PhysW)和面向气候模拟及气候变化预估的物理参数化包(PhysC)在刻画云降水过程时的物理过程间相互作用。[资料和方法] 基于热带暖池国际云试验,展示了两套物理参数化包对一次深对流过程的模拟性能。[结果] PhysW和PhysC都形成了与观测总体一致的云和降水演变趋势。区别在于:PhysC对降水事件生消的捕捉能力弱于PhysW,其原因是深对流触发过于频繁,产生持续弱对流降水;PhysW形成的暖云量少于观测和PhysC,主要原因是深对流对低层水汽的垂直输送较强,使得基于环境相对湿度诊断的大尺度凝结过程以蒸发为主。[结论] GRIST_SCM详细展示了两种物理参数化包对于云降水过程的刻画能力及其差异背后的物理机理。由于PhysW对流参数化能更好地捕捉降水生消过程,因此PhysW表现出比PhysC更好的降水模拟能力,而PhysC模拟的云量分布和云生消过程和观测更为接近,因此展现了优于PhysW的云过程模拟能力。

- 福建沿海平原和山地地区的雨滴谱差异研究

- 李锦梁,郑佳锋,薛力夫,曾正茂,裴昌春,陈杨瑞雪,杨舒琳

PDF

摘要 2024-03-20

- 摘要:为研究福建沿海平原和山地两个地区降水的微物理特征和差异,利用2018–2022年福建泉州晋江站(平原站)和九仙山站(山地站)的雨滴谱资料,从整体统计、不同降水强度和不同降水类型等角度,研究了两个不同地区的雨滴谱特征和差异,并对两个地区的雷达观测量与雨强的经验关系进行了研究和初步检验。结果表明:福建沿海山地站的小雨滴(直径D<1 mm)和大雨滴(D≥3 mm)数浓度明显高于平原站,但平原站的中雨滴(1≤D<3 mm)数浓度则略高于山地站。两个站的小雨滴数浓度随着雨强增大呈现“先增加、后减小、再增加”的趋势,而中大雨滴的数浓度则随雨强的增大也持续增大。山地站降水整体具有更小的质量加权平均直径(Dm)和更大的广义截断参数(log10Nw)。因更多中大雨滴的贡献,平原站的雨滴谱在相同形状参数(μ)下,形状参数(Λ)较山地站更小,即雨滴数浓度随直径增大而下降的速率更慢。对两个站雨滴谱拟合得到的雷达定量降水估测公式进行初步检验,结果表明,实测雨滴谱拟合的反射率因子与降水强度(Z–R)关系和差分传播相移率与降水强度(Kdp–R)关系效果均好于现阶段我国业务常用的Z–R关系。

- 5-7月大别山地区降水与边界层风场日变化特征关系研究

- 陈涛,谌芸,郑丽娜,陈双,陈博宇,徐珺

PDF

摘要 2024-03-14

- 摘要:[资料和方法]基于2016年至2020年地面自动站、雷达、闪电等多源观测以及ERA5再分析数据,针对5-7月长江中下游关键地区午后和清晨时段降水双峰时空分布特征,[目的]通过分析边界层急流(Boundary Layer Jet, BLJ)频率、对流环境因子日变化特征,[结果]揭示了大别山(Dabie Mountains, DBM)周边区域内边界层风场对降水时空分布的影响机制。[结论]午后在山顶辐射加热影响下,DBM以向山顶爬升的辐合性风场为主,中午至午后时段DBM等山顶地区降水和对流开始明显增强,而在大别山和黄山之间的峡谷地区(Dabie-Huang Mountains Valley, DHV)内以流向两侧山地的辐散性风场为主,平均降水量相对山顶地区较弱。白天时段DHV峡谷BLJ出现频率较低,总体降水量弱于山顶地区。夜间00时前后,长江中下游地区边界层西南风加速度达到最大,BLJ发生频率显著增强,早晨04时至05时左右,来自江汉平原的西风扰动和来自鄱阳湖平原的西南风扰动在DHV峡谷入口区汇合,导致DHV峡谷内西南风日变化扰动分量接近最大,也是BLJ出现频率最高的时段;同时在山顶夜间辐射冷却作用下,来自大别山和黄山山顶地区的下沉山风扰动也接近最大,因在DBM山区与DHV峡谷西南风急流轴之间出现显著的正扰动涡度,并在DBM南部边缘与DHV入口交界处形成水汽通量辐合中心,此处也是夜间对流有效位能高值区顶端,有利于对流触发或进一步东传,导致DHV区域在凌晨时段的强降水日变化峰值。

- “23.7”华北极端暴雨精细特征和天气学成因分析

- 陈涛,谌芸,方翀,董林,符娇兰,李晓兰,陈双,石岩,沈艳,许先煌,孔铃涵,权婉晴

PDF

摘要 2024-03-14

- 摘要:2023年7月29日至8月1日,华北京津冀地区遭受极端特大暴雨袭击,导致区域性洪涝灾害,造成重大经济损失和人员伤亡。[目的]为探明此次“23·7”华北极端降水过程的基本特征和形成原因,[资料和方法]基于地面自动站分钟级降水资料、风廓线雷达和雨滴谱仪观测及ERA5再分析数据,[结果]本文揭示了“23·7”华北极端暴雨的精细特征和天气学成因。[结论]结论表明:(1)此次降水过程持续时间长,累积量极大,特大暴雨落区、突破降水量历史极值的国家观测站站点密集分布在京津冀太行山近山地区,降水呈现显著极端性特征、区域性差异和阶段性变化。河北和北京太行山迎风坡地区出现持续性、强度相对稳定的强降水过程,雨滴谱分布偏向于高雨滴数密度、小雨滴直径的海洋型对流降水;京津冀平原地区总雨量明显弱于山区,但中尺度对流雨带活跃,降水阵性、对流性特征突出。(2)在“杜苏芮”台风残涡、西太平洋副热带高压、大陆高压等天气系统协同作用下,中层位势高度场出现罕见的“北高南低”加“西低东高”的稳定天气形势。北上“杜苏芮”残涡在高压坝以及太行山、燕山地形影响下移动缓慢,残涡中心北侧的地形障碍流与低空东南风之间形成稳定倒槽,京津冀地区出现持续性低层辐合,同时配合来自南海季风和东部洋面台风“卡努”的双路水汽输送,导致京津冀地区出现长历时、区域性极端暴雨过程。(3)在阶段性降水发展过程中,与台风残涡相关的倒槽、暖切变线、低空急流等精细结构调控了中尺度对流系统的组织和发展特征,其中31日早晨至上午京津冀地区出现超过22 m/s的超低空东南风急流活动,配合对流和地形抬升就等因素等影响,降水强度有明显增强,北京西部山前出现超100 mm/h的极端雨强。此次极端降水事件中的地形影响、中小尺度特征以及极端暴雨可预报性等问题尚待更深入研究。

- “23·7”华北极端强降水特征和水汽条件研究

- 姚秀萍,黄逸飞,包晓红,李若莹,周雅轩,马嘉理

PDF

摘要 2024-03-13

- 摘要:利用地面气象站降水资料和ERA5再分析资料,对2023年7月29日—8月1日华北极端强降水的特征和水汽条件进行研究。结果表明,本次“23·7”华北极端强降水具有降水时间长、累计降水量大的特征,表现出显著极端性。降水主要位于太行山和燕山山前,最大降水中心与山脉走向基本一致,呈带状分布。极端强降水期间存在显著的环流异常,偏北的副热带高空急流、异常偏北的西太平洋副热带高压是此次极端强降水的关键环流;北上的台风“杜苏芮”残余环流、台风“卡努”和低空急流等是此次极端强降水的主要影响天气系统。此次极端强降水的水汽条件存在显著的阶段性特征,7月29日08时—31日08时主要降水区域低层辐合、高层辐散和上升运动强烈,低层气旋式风场发展深厚,水汽由台风“杜苏芮”残余环流近距离输送及其与“卡努”接力输送,并以前者为主,京津冀地区整层水汽处于净流入状态,最大水汽净流入量达1.5×108 kg/s;7月31日08时—8月1日08时上升运动、对流层低层辐合和高层辐散均显著减弱,低层气旋式风场厚度收缩,“杜苏芮”残余环流消亡,仅由台风“卡努”远距离输送水汽,京津冀地区内整层水汽处于净流出状态,最大水汽净流出量为5×107 kg/s。太行山和燕山地形的阻挡作用使得水汽辐合中心长时间滞留,同时其摩擦作用可能有利于山前上升运动增强,对本次极端强降水提供了有利条件。

- 利用同化资料改进WRF-Chem对华北秋季PM2.5预报的研究

- 李文凯,陈耀登,陈丹

PDF

摘要 2024-03-12

- 摘要:气溶胶初始场同化能够提高WRF-Chem气象-气溶胶耦合预报的准确性。为了讨论气溶胶同化在不同时刻对耦合模式预报的影响,针对2015年10月一次重度霾污染过程,进行了一天四个不同时刻的气象-气溶胶联合同化及短时预报试验研究。结果表明,在同化气象资料的基础上同化气溶胶观测资料能够改善不确定性较大的排放源清单带来的模拟高估问题,减小初始场PM2.5的正偏差;随着初始场PM2.5浓度的减少,气溶胶导致的地面辐射的降低减弱,使得日间时刻6小时预报场的向下短波辐射量增加;日间近地面温度和湿度对辐射量变化的响应(增温减湿)呈现为在空间大面积上的吻合性和时间上的同步性,这种响应在循环滚动预报的影响下即使在夜间也得到了延续;近地面增温减湿的结构有助于边界层的向上发展,从而促进了气溶胶的向上传输,最终进一步减弱了预报场对地表PM2.5的高估。因此,气溶胶同化带来的初始场PM2.5信息的改善,使得6 小时耦合预报的结果更加准确。

- 风压平衡关系对高分辨率区域模式地面资料同化的影响分析

- 丁伟钰,万齐林,薛纪善,和杰,王洪

PDF

摘要 2024-02-29

- 摘要:随着模式分辨率的提高,数值模式可分辨的短波信息增加,以地转平衡为基础的风压平衡约束关系,不能完全满足低纬度地区及对流尺度高分辨率模式资料同化的需求。本文提出了基于多重网格方法构建1km分辨率数值模式变分同化风压平衡约束关系的方案,基于GRAPES(Global Regional Assimilation and PrEdiction System)三维变分(Three-Dimensional Variational Data Assimilation,简称3DVAR)和1km分辨率中尺度区域模式开展了单点同化试验和典型个例分析。单点同化试验表明,气压和风的同化结果在没有平衡约束关系条件下比线性平衡约束下更接近观测。针对地面自动站资料同化试验表明新风压平衡约束关系将明显增加模式低层几十公里尺度的分析增量,其次是增加100至200公里左右尺度的分析增量。新风压平衡约束试验的同化分析增量相对于线性平衡约束的控制试验可以描述出更多的增量中心位置,更好描述低层水汽辐合,对模式初始0-3小时降水、0-6小时地面10米风和地面气压的模拟有改进。研究表明在大尺度风压平衡约束的基础上增加局地无风压平衡约束的订正,可以提高对流尺度天气系统地面短波信息的同化能力,改进高分辨率模式短临预报。

- 西南地区冬季异常冷湿/暖干的气候背景分析

- 庞轶舒,周长艳,王顺久,罗玉

PDF

摘要 2024-02-27

- 摘要:本文通过历史诊断分析和个例分析探寻西南冬季异常冷湿/暖干气候配置的关键环流系统和重要影响因子。结果表明,全区大部冷湿/暖干是西南地区最常出现的气候配置,是降水和气温多变量经验正交分析(MVEOF)第一模态,方差贡献率达34.4%。该模态PC系数呈显著下降趋势。青藏高原高压和贝加尔湖附近高压反向变化构成的“北正南负”(“南正北负”)偶极型环流形势,有(不)利于增强的偏北风将中高纬冷空气输送至西南地区,同时加深(减弱)南支槽,有(不)利于水汽从印度洋输送到西南大部地区,是西南冷湿(暖干)气候配置的关键环流形势场。两个环流系统彼此独立,影响来源不同。秋季阿留申群岛南侧海温偏高(低)通过激发太平洋北美型(PNA)波列,增强(减弱)冬季北大西洋涛动(NAO),激发(抑制)Rossby波辐散东传,进而使得下游贝加尔湖高压增强(减弱)。秋季澳大利亚西侧海温偏低(高)有利于马斯克林高压增强(减弱),进而增强(减弱)索马里和菲律宾越赤道气流,使得赤道东印度洋和海洋性大陆对流偏强(弱),通过局地Hadley环流增强(减弱)青藏高原高压,是冬季青藏高原高压强弱重要的前兆外强迫因子。上述外强迫因子以及环流系统是2021年冬季西南异常冷湿的关键原因。

- 北太平洋副极地海洋锋四季变异特征及其与中纬度大气的联系

- 张然,陈圣劼,黄晶

PDF

摘要 2024-02-06

- 摘要:基于高分辨率海洋与大气再分析资料,结合统计分析与动力学诊断,阐释了北太平洋副极地海洋锋区(Subarctic Oceanic Frontal Zone, SAFZ)四季变异的特征及成因,揭示了与SAFZ四季异常相伴随的中纬度大气环流异常特征及其对应的动力学过程。结果表明,SAFZ从秋、冬到次年春季强度逐渐增强,夏季相对较弱。海温经向平流过程和海气界面净热通量交换过程是制约SAFZ强度季节变化的主要因子:前者对维持SAFZ秋、冬、春季强度较强起主导作用,后者对夏季SAFZ强度减弱起重要贡献。在不同季节,伴随SAFZ强度的变异,边界层湍流热通量发生变异,非绝热加热异常引起锋区上方低层气温经向梯度与大气斜压性异常,在大气瞬变涡旋涡度强迫主导的影响下,中纬度北太平洋及我国东部、东北部等地的上空伴随产生相当正压结构的大气位势高度场异常和风场异常。

- GRAPES全球混合四维变分同化系统的方法研究

- 王凡,龚建东,王瑞春,陈耀登

PDF

摘要 2024-02-01

- 摘要:[目的]随流型演变的变量间背景误差协方差特征非常重要,而变分系统中传统气候背景误差很难描述这些信息。虽然4DVar能通过切线性和伴随模式隐式演变初始背景误差协方差,但其存在开发维护复杂、计算成本昂贵等问题,而且在高精度可扩展全球大气模式中尤为突出。[资料和方法]为规避切线性和伴随模式,将四维集合预报误差引入GRAPES全球资料同化系统,发展了H-4DEnVar同化方案,开展批量循环同化及其预报试验和台风预报试验,并与4DVar方案对比。[结果]批量预报试验表明,四维集合预报误差的引入改善了分析场,显著提高了同化系统的全球预报能力;台风预报试验表明,H-4DEnVar中随流型演变的背景误差是台风路径预报误差减小的主要原因;与4DVar对比发现,考虑集合预报误差IO成本情况下,H-4DEnVar以4DVar 26%计算成本表现出基本相当的预报能力。[结论]H-4DEnVar同化方案在规避切线性和伴随模式的同时表现出了良好的同化预报效果,为在不使用切线性和伴随模式情况下实现四维同化提供了参考。

- 青藏高原区域资料同化的变分质量控制研究:参数优化及其有效同化

- 杨嘉瑞,和杰,马旭林,郝冰洁,张彤彤

PDF

摘要 2024-02-01

- 摘要:青藏高原(下称高原)区域天气系统变化对其周围及下游区域的数值天气预报质量具有重要影响。然而,高原区域质量偏低且稀少的观测资料严重制约了同化分析效果和预报质量。变分质量控制方案(VarQC)具有合理利用不同质量观测资料改善同化分析性能的良好能力。鉴于此,本文在高原区域观测误差非高斯分布特征分析的基础上,构建了适应高原区域观测误差特征的“高斯分布+均匀分布”的变分质量控制方案(Flat-VarQC),优化了其关键参数,使其能更准确地基于同化新息向量调整观测对同化分析的影响权重,从而提高高原区域稀少观测资料的有效同化率,改善高原区域的同化分析质量。试验结果结果表明:高原区域观测误差具有更明显的“厚尾分布”特征,同化过程中单纯的高斯分布假设将导致观测资料的有效同化率偏低,从而降低了高原区域有限观测资料对同化分析的贡献;适用于高原区域资料特点的变分质量控制关键参数优化是充分发挥高原区域Flat-VarQC方案改善同化分析质量的关键;Flat-VarQC方案能够明显提升高原区域常规资料的有效同化率,吸收更多有益资料信息,剔除有害资料信息,从而提高观测资料对同化分析的正贡献。这对于高原区域中小尺度天气系统的同化分析和强降水预报具有更显著的改善效果。

- 北太平洋海温对ENSO事件响应的持续性

- 渠畅,祁莉

PDF

摘要 2024-01-31

- 摘要:北太平洋海温的异常变化对海洋生态系统以及全球天气和气候都有着重要影响。北太平洋海温主要受ENSO的影响,并可以从ENSO盛期冬季一直延续到ENSO衰减年春季,存在着明显的持续性。然而,2000年前ENSO的影响仅能维持至次年2月,2000年后却能持续至5月,其持续性呈现明显的年代际增强。基于再分析数据探讨了这一年代际变化的特征以及可能物理机制。结果表明,ENSO事件对冬春季北太平洋海温影响的持续性在2000年后的增强,主要受到北太平洋区域的经向平流反馈以及海表热通量反馈的控制。2000年前,由ENSO激发的遥相关波列在春季已经减弱,热通量反馈的作用使得海温转暖。而在2000年之后,冬季偏西的海温异常使赤道对流可以在次年春季长时间维持在日界线附近,持续激发大气遥相关波列导致北太平洋上空在春季仍然存在显著的气旋性环流异常,并通过经向平流反馈以及热通量反馈使局地海温维持偏冷状态,对ENSO产生持续性响应,增强ENSO事件对其影响的持续性。

- 华北平原及沿山和沿海五个城市夏季短历时降水过程的日变化分析

- 丁乙,窦晶晶

PDF

摘要 2024-01-24

- 摘要:利用华北平原294个国家自动站1980—2022年夏季(6—8月)逐时降水资料,分析了华北平原夏季短历时降水过程的日变化时空分布特征,结合地面气温、地面风的日变化,综合分析了四个沿山城市北京、石家庄、济南、郑州和沿海城市天津,在城市发展前期(1980—1989年)和后期(2013—2022年)短历时降水过程日变化特征及差异。结果表明:华北平原短历时降水过程整体呈现傍晚单峰的日变化特征;平原站点的达峰时间自东南向西北滞后。五个主要城市在城市发展后期,短历时降水过程的日振幅都出现不同程度的减小;沿山城市短历时降水过程日峰值出现时间提前了1—2个小时,而沿海城市天津无明显峰值时间,且高值时段提前;沿山城市50 mm以上短历时降水过程概率均有所增加,其中北京和石家庄40 mm以上的降水过程概率分别增加了2倍和5倍,而沿海城市天津40 mm以上的降水过程概率减小了43%。华北平原短历时降水过程的日变化与局地地形的热动力作用和地面盛行风有关。城市局地增温效应导致沿山沿海城市与周围地形热力差异更加明显,增强了沿山城市的山风和沿海城市的海风;同时,城市增温导致的城市午后地面风辐合增强。地面风场的变化可能是沿山城市短历时降水过程日峰值提前、沿海城市短历时降水过程集中时段变为白天的重要原因。

- 一种基于FSS评分定义的降水预报跳跃指数及其应用

- 薛一迪,黄向宇,卢冰,陈敏,夏宇

PDF

摘要 2024-01-23

- 摘要:基于CMA-BJ系统提供的2021年8月9日两套降水预报结果(业务数值预报模式结果和同化试验)和2022年6月4日、2023年9月17日的业务数值预报模式结果,结合主观分析,利用四种客观评价指数(不确定度、均方根误差、跳跃指数和基于FSS评分定义的预报跳跃指数)对该系统降水预报不一致性特征进行了定量评估。三次降水过程的分析结果显示:基于FSS评分定义的预报跳跃指数不仅可以识别出2021年8月9日和2022年6月4日业务结果中降水量预报明显减小的3个预报时次,而且对于降水过程预报相对稳定的个例(2021年8月9日同化试验和2023年9月17日业务结果),随着预报时次逐渐临近最新预报,该指数整体呈现波动上升或者数值较大、波动较小的特征,表明15个连续降水预报特征逐渐与最新预报趋于一致或者大体相似,与主观分析结果相对吻合。由于预报跳跃指数关注选定窗区内的降水概率,不受降水量值的影响,因此能够更加直观地反映连续预报时次降水落区预报的空间分布特征,对于分析降水过程整体演变规律具有独特优势。其他三种指数对于降水预报不一致性问题的表征存在不足,例如不确定度和均方根误差显著受到降水预报量值的影响,同时不确定度不能反映预报不一致的时间特征,跳跃指数随预报时次逐时滚动变化较大,根据其筛选标准,确定的跳跃时次较多,与主观分析结果存在明显偏差。

- 广西沿海一次弱热带低压破纪录暴雨过程的诊断分析

- 覃皓,农孟松,翟丽萍,李佳颖,张惠景,蓝盈,黄晴,邱滋,黄明华

PDF

摘要 2024-01-19

- 摘要:[资料和方法]利用多源实况观测资料以及ERA5再分析资料,基于大气热、动力诊断方程,[目的]对2023年6月7-9日广西沿海破纪录热带低压暴雨过程的成因及低压维持的可能机制进行了分析,[结果与结论]结果表明:(1)在中高纬与低纬天气系统相互作用的背景下,热带低压在广西境内移动缓慢,盘旋少动,促成了此次强降水过程的发生。期间大气热力、水汽因子均伴有显著的异常性,整层水汽通量散度、大气可降水量以及K指数的标准化异常分别达到-5.5、3.2以及1.3。(2)降水最强时段集中于夜间至凌晨,准静止的中尺度对流云团以及对流系统“列车效应”使降水不断在局地累积,造成破纪录累积雨量。(3)7日(8日)夜间至8日(9日)凌晨,热带低压东南侧(东侧)暖式切变线(边界层急流)以及陆面摩擦为强降水的发生发展提供了动力条件。9日边界层急流辐合强于8日切变线辐合,锋生强迫更强。热带低压系统增强导致的气压梯度力增大以及位势高度经向平流对应的气压梯度力作功过程促进了局地动能增长,是边界层急流发展的原因。(4)热带低压环流不断将南海水汽卷入其内部,水汽辐合及垂直输送使得湿层不断增厚,有利于降水效率增大。持续的暖湿输送有利于不稳定层结维持,使大气低层对流不稳定结构贯穿整个降水过程。其中,垂直风切变和大气斜压性的有利配置使得9日层结不稳定特征较8日更强,与动力条件相结合促使9日出现更强降水。(5)热带低压系统的维持主要受水平风场的辐合效应支撑,地转风分量在整个过程中贡献相对较弱,非地转风分量的水平散度项则主导了局地涡度的变化,这与非地转风惯性旋转后向热带低压中心辐合有关。

- 基于ConvLSTM融合RMAPS-NOW数据的雷达回波外推研究

- 王善昊,胡志群

PDF

摘要 2024-01-17

- 摘要:[目的和资料方法]雷达回波外推是临近预报、人工影响天气作业及效果评估的主要参考依据之一,快速准确的回波外推技术,一直是雷达气象领域的研究热点。近年来,基于深度学习的时空序列预测模型在雷达回波外推中得到了广泛的应用。然而,这些外推网络架构的输入大多用16级色标伪彩色雷达回波强度产品转化而来的灰度图,丢失许多回波细节,并且随着外推时间增加,误差不可避免增大。回波的生消移动演变与天气背景紧密相关,因此,本文将北京城市气象研究院研发的新一代快速更新多尺度资料分析和预报系统的临近数值预报子系统(RMAPS-NOW)初始零场的部分物理量产品融入华北雷达拼图原始数据,构建多个雷达单元(Radar cells),并将这些Radar cells作为输入,基于卷积长短期记忆网络(ConvLSTM),设计了一个多通道雷达回波外推网络架构(MR-ConvLSTM)。另外,考虑到卷积算法的平滑性,构建了自定义损失函数,增加回波强度的时空权重进行时空衰减订正。选取114?E—115.4?E,40.65?N—41.65?N范围内2018—2021年的6—9月共13000组华北雷达组合反射率因子拼图,及RMAPS-NOW初始零场数据,其中80%共10400组为训练集,20%共2600组为测试集。引入的物理量包括多个高度层的u,v风(1350m),相对湿度(150m),水平散度(1350m)等,基于ConvLSTM,以及MR-ConvLSTM加自定义损失函数,分别训练得到5个雷达回波外推模型。[结果与结论]采用临界成功指数(CSI)、命中率(POD)、虚警率(FAR)作为评价指标,利用测试集对所有模型进行评估。基于引入物理量的MR-ConvLSTM训练得到的模型在20、30、35dBz反射率阈值下,比未引入物理量的基于ConvLSTM的外推模型CSI值平均高出4.67%、13.8%、5.98%,POD值平均高出3.1%、7.68%、8.38%,FAR值平均低出6.37%、8.54%、10.17%,同时引入三种物理量(rh、uwind、vwind)的外推模型在不同阈值的各项指标中综合表现为最好,其CSI、POD值在三种不同阈值下比未引入物理量模型平均高出16.01%、13.38%,FAR值平均低出14.88%。从模型应用的个例可视化也可以看出,引入物理量后有效提升了雷达回波外推的准确性,证明了基于MR-ConvLSTM架构训练的雷达回波外推模型有较强的泛化能力。

- 星载降水测量雷达降水反演算法敏感性分析

- 吴琼,尹红刚,陈林,商建,谷松岩,卢乃锰

PDF

摘要 2024-01-09

- 摘要:以GPM KuPR的实测资料作为代理数据,评估了FY-3G PMR原型算法的精度。在此基础上,对R-Dm初值、相态以及NUBF订正因子paramNUBF这三个参数进行了降水反演的敏感性分析。首先,对调了层云和对流的R-Dm初值,比较了初值调整前后滴谱廓线,雷达反射率因子廓线以及降水率廓线的变化;其次,设计敏感性试验,分析了相态的误判对降水反演精度的影响;最后,通过设置不同的paramNUBF,评估了paramNUBF对降水反演的敏感性。[结果和结论]结果表明,FY-3G PMR原型算法反演的降水结构及强弱分布和KuPR具有很好的一致性,反演的相对误差小于10%,相关系数优于0.95。敏感性分析的结果表明雷达反射率因子廓线以及降水率廓线的反演对R-D_m初值不敏感,但是滴谱廓线的反演对R-D_m初值却比较敏感。亮带层相态的误判尤其是混合相态和固态以及混合相态和液态之间的误判,会影响0℃层附近的空中降水,但对地面降水的影响不大。paramNUBF作为高敏感性因子,与真值的差异越大,降水率廓线反演的误差就越大。[目的]开展星载雷达降水反演算法的敏感性分析不仅可以加深对降水反演理论和算法的认识,提高降水反演的精度,还可以为FY-3G PMR即将开展的外场试验,提供设计思路。

- 登陆中国的热带气旋风雨影响变化的RegCM4集合预估

- 吴婕,石英

PDF

摘要 2024-01-08

- 摘要:登陆热带气旋通过带来狂风、暴雨,给中国沿海地区的人民生活和经济财产造成巨大影响,合理预估全球变暖背景下登陆中国热带气旋的风雨影响,可为中国沿海地区的防灾减灾工作提供科学指导。文章基于5个CMIP5全球气候模式驱动的区域气候模式RegCM4对当代和两种情景下21世纪末期的动力降尺度模拟结果,评估了区域气候模式对当代登陆中国的热带气旋强度、路径、风雨影响的模拟能力,在此基础上,对这些TC特征的未来变化进行了预估。结果表明:区域气候模式可以合理再现观测中登陆中国的热带气旋主要特征,但也存在一定的偏差。未来在RCP4.5和RCP8.5情景下,登陆辽宁、山东、江苏、广东、广西、海南和整个中国的热带气旋数量都将增加,其中辽宁、山东和江苏的增幅较大。相比当代,登陆中国后的热带气旋强度和大风影响将增加。登陆热带气旋的路径频率有向北移动的倾向,热带气旋导致的平均降水强度在大部分地区将加强,在山东半岛及其附近海域将减少。总体上,在全球变暖背景下,本世纪末期将有更强、更多的热带气旋登陆中国,且其带来的风雨影响也将加强。

- 2000-2019年西北地区云水资源时空特征研究

- 余杰,蔡淼,周毓荃,赵俊杰,欧建军

PDF

摘要 2024-01-08

- 摘要:为认识西北地区的云水资源特征以及科学规划人工增雨开发空中水资源作业布局,利用2000-2019年中国地区1°×1°云水资源数据集,采用线性拟合和经验正交分解等方法,统计分析了西北地区云水资源(Cloud Water Resource,简称CWR)的分布及演变气候特征。结果表明:(1)从全区整体看,云水资源的相关物理量(包括:状态量、平流量、总量和降水效率)主要表现为夏季最高,春、秋季次之,冬季最低的季节特征。其中,春季云水资源总量约为1736亿吨(折合柱水量约为51.2mm),仅次于夏季;春季水凝物降水效率为48.7%,相较于秋季,春季的云水资源开发潜力更大。(2)从区域内1°×1°网格的计算结果得到空间分布,受地势与环流的影响,近20年云水资源年总量及水汽年总量、水凝物年总量的多年平均空间分布呈“两高一低”的特征,高值位于西风急流区与季风影响区,低值区主要位于高原气候区。(3)近20年,西北区域格点的云水资源年总量平均以23.6 mm/a速率增加,其中春季的增加趋势最显著,增速为8.5 mm/a。季节分布上,CWR夏季最多,春、秋季次之,冬季最少;水凝物降水效率夏季高,秋、春季较低,冬季最低。(4)CWR年总量的EOF分解第一模态(EOF1)贡献率为78.2%,分布特征为区域东部较高,在2008年出现年际转折,开始转变为CWR量东部多西部少的分布格局。(5)在西北地区典型区域中,天山区域格点平均的CWR年总量以及水凝物降水效率均高于祁连山区,祁连山区的CWR在增加,天山区在减少。

- 苏沪城市群区域“出梅后期”对流初生客观识别方法及其时空分布特征

- 曹林兮,吴梦雯,罗亚丽,陈锋

PDF

摘要 2024-01-08

- 摘要:本研究研发了一套利用天气雷达观测资料的对流新生(CI)客观识别算法。该算法定义“对流块”为雷达反射率因子达到35dBZ的连续强回波区域,如果某一对流块的前30min、周边一定范围内没有任何对流块,且它维持约20min以上,则该对流块被识别为CI。将这套CI客观识别算法应用于苏沪城市群区域“出梅后期”(从梅雨季结束到8月底,且排除热带气旋影响)CI识别,构建了该地区2019—2022年出梅后期高时空分辨率(10分钟、1千米)CI数据库,通过个例和统计研究,分析了CI识别结果对于算法中两个参数的敏感性。当判断对流回波是否为首次出现的区域半径(R)设为10 km时,对流块最小面积设为4 km2或2 km2(Test1,Test2)对CI识别结果的影响不大,两个实验都能识别出CI连续发生和相邻发生的复杂情况,Test1能够识别出Test2的83% CI事件,二者识别出的CI日数、逐日CI数、CI高频区分布、CI频次日变化等统计特征基本一致;当R设为30 km、对流块最小面积为4 km2(Test3),仅能识别出Test1的36% CI事件,其识别的CI数目不足,导致CI发生频次的空间分布和日变化的分析结果明显不同于Test1和Test2。识别结果表明,分析区域内有CI发生频次较高的3个子区域:沿长江的“上海—苏锡常—南京”城市带、从南通北部到黄海近海、分析区域西南侧的天目山系部分区域,CI频次日变化呈现午间(1100?—1400 BT)主峰特征。

- 利用短序列高密度站资料推算暴雨重现期方法研究及应用

- 王颖,杨佳希,杨宝钢,翟盘茂,廖代强,朱浩楠,邹旭恺,肖风劲,陈鲜艳

PDF

摘要 2023-12-25

- 摘要:[目的]暴雨重现期是城市排水防涝设计的重要基础,通常基于长年代观测数据进行推算。但在无降水观测或观测时间较短的情况下,如何进行重现期推算和暴雨强度评估,是目前亟需解决的科学问题。[资料和方法]本文基于重庆市近11年高密度降水观测资料,建立了逐年日降水极值抽样数据集,以“空间换时间”的思想,对日降水极值样本进行空间抽样,通过与国家站长序列观测数据(>60年)进行交叉检验,构建试验区目标点最佳百分位合成序列样本集,该方法简称为空间抽样合成法(SBS)。[结果]通过重庆地区34个测站长年代观测资料,采用SBS与邻近点替换、Cressman空间插值、年多个样法等推算的重现期降水量同“真值”进行对比检验,就平均而言,SBS的相对误差最小,其中含目标点样本的SBS相对误差最小为7.2%,临近点替代法相对误差最大为13.2%,表明SBS可以较好地用于我国复杂地形的重庆地区,利用短序列高密度站资料构建无长序列观测资料目标点处的长序列极值降水样本,从而开展概率拟合优选及暴雨重现期推算。在上述方法验证基础上,实现重庆地区2062个高密度气象观测站多年(50 a)一遇重现期降水量推算,提高了日尺度极端降水的精细化水平,结果能更好反映山地地形对降水的影响。[结论]SBS可以充分利用短序列高密度雨量站观测资料,实现区域内任意目标点重现期降水量推算,应用前景广泛。

- 适用于非静力大气模式的近似黎曼求解器应用研究

- 魏杰姝,陈春刚,张寅钲,唐杰,沈学顺,肖锋,李兴良

PDF

摘要 2023-12-08

- 摘要:基于多矩非静力大气模式,开展了三类垂向近似黎曼求解器应用研究。[目的]多矩非静力大气模式具有高精度与数值守恒特性,其垂向采用守恒的有限差分格式进行数值离散,而网格单元边界通量计算是通过求解黎曼问题来实现的,因此采用合适的近似黎曼求解器对准确模拟非静力大气垂直运动显得十分关键。[资料和方法]LLF(Local Lax-Friedrich)、LMARS(Low Mach Approximate Riemann Solver)和HLLC(Harten-Lax-van Leer Contact)为计算流体力学中常用的三种近似黎曼求解器,它们计算代价和复杂性逐渐增加。[结果]一维标准数值试验表明:LLF计算最为经济,但具有较强的耗散;LMARS具有适用于大气流动的假设,对于数值粘性的控制较好且计算量不大;HLLC建立的三波模型可以避免对中间特征场的过度数值耗散。[结论]基于LLF近似黎曼求解器计算经济的特点,通过优化LLF近似黎曼求解器各特征波动的粘性系数,能够实现与LMARS、HLLC近似黎曼求解器相同的性能,且计算代价最优。二维非静力数值试验表明,优化的LLF近似黎曼求解器能够规避常规LLF近似黎曼求解器的数值耗散过大问题,正确模拟小尺度非静力垂直运动,达到更复杂的LMARS、HLLC近似黎曼求解器模拟效果且并未增加计算量,这为非静力大气数值模式提供了良好参考价值。

- 青藏高原大气边界层湍流特征的地基雷达遥感研究

- 洪岚,王寅钧,阮征,鲍艳松

PDF

摘要 2023-12-01

- 摘要:资料和方法:基于2014年7月和8月那曲测站C波段调频连续波雷达(FMCW)、L波段探空以及梯度塔数据,目的:讨论和分析了边界层内的湍流特征。来自FMCW雷达的边界层高度(Z-zi)和探空数据的边界层高度(sd-zi)分别由雷达反射率因子(Z)的垂直廓线和理查森数法获得。本研究中也使用了再分析数据集的边界层高度(ERA5-zi)。然后这三个边界层高度(zi)数据集相互比较。也分析了不同感热通量(H)和稳定度(z/L或zi/L)条件下近地层和混合层湍流统计特征以及湍流谱。主要结果与结论如下:Z-zi与sd-zi的相关性略高于与ERA5-zi的相关性,大部分样本的一致性较好,但个别点差异较大。那曲Z-zi的日变化较为明显,Z-zi中值的日较差约为0.7~0.8 km。在北京时(BT) 16:00左右Z-zi达到最大值,样本中值约为1.2 km。随着H的增加,近地层、和RWT都在逐渐增加,增加的速率基本为线性的,而和RWT的增加的速率在H超过一定阈值后逐渐减小。当-z/L < 0.3时,和RWT都随-z/L数值增大而迅速增大;当-z/L > 0.3时增速明显趋缓。总体上混合层的最大值出现在约0.25~0.3zi的高度上,平均值约1.2~1.3 m2/s2。强不稳定时混合层内略小于弱不稳定时的结果。在混合层内的平均值随H的增大而增大。/随z/zi增高先迅速增大后逐渐减小,/极大值出现在0.35zi附近。随着z/L的减小,近地层归一化垂直速度谱谱峰左移,峰值变大。强不稳定时湍涡尺度变大,湍涡能量增强。根据泰勒湍涡冻结假设,估算出垂直方向以及与温度有关的湍涡的空间尺度分别约20 m和75 m。混合层归一化后的湍流垂直速度谱在0.5zi处的湍涡尺度和强度达到最大,其最大的时间尺度和空间尺度分别约10~15分钟和2.5 km。

- 热带气旋背景下广东龙卷气候特征和环境条件

- 黄先香,白兰强,炎利军,张泽宇,蔡康龙,植江玲

PDF

摘要 2023-11-29

- 摘要:为研究热带气旋背景下广东龙卷发生的特征,利用1961—2022年广东历史龙卷灾情数据和欧洲中期天气预报中心第五代大气再分析资料(ERA5),统计广东热带气旋龙卷的时空分布、天气形势和关键热动力环境条件,并对比分析了不同热带气旋在相似路径下有/无龙卷生成的关键物理量差异。结果表明:广东热带气旋龙卷主要发生在珠三角、雷州半岛和潮汕平原。热带气旋龙卷占广东总龙卷数量的约42%,龙卷个数与影响广东的热带气旋数量呈显著正相关;8月为热带气旋龙卷的最高发月份,14-18时和06-10时为日内高发时段。这些龙卷主要发生在热带气旋中心的东北象限(或其前进方向的右后侧或深层环境风切变上切变区域);热带气旋登陆后的2-18小时是龙卷发生的高发时段,龙卷生成时对应的热带气旋强度主要为热带风暴和热带低压。热带气旋背景下广东龙卷发生天气形势可分为偏南急流型和偏北急流型,两类天气型龙卷的生成位置超级单体复合参数(SCP)大值区和强龙卷指数(STP)大值区呈现出较好的空间匹配关系。对比热带气旋背景下龙卷与非龙卷的环境条件,发现在热带气旋中心的东北象限广东龙卷环境具有明显更大的夹卷对流有效位能(E-CAPE)和0-1km 风暴相对螺旋度(SRH1)(其差异均达到了95%置信水平的Welch t检验),E-CAPE和SRH1的组合能较好地指示热带气旋引发的龙卷潜势。对比热带气旋背景下广东龙卷与冷涡背景辽宁龙卷、热带气旋背景江苏龙卷和美国龙卷,发现广东龙卷的对流有效位能与美国相当,只有辽宁龙卷和江苏龙卷的约1/2,但广东龙卷SRH1是辽宁龙卷的2倍,约为美国龙卷的1/2。

- CMA-MESO公里尺度变分同化系统中极小化控制变量的重构

- 王瑞春,龚建东,孙健

PDF

摘要 2023-11-27

- 摘要:重构GRAPES(Global/Regional Assimilation and Prediction System)全球区域一体化变分同化系统中的极小化控制变量,提升中小尺度同化分析能力,为中国气象局业务区域数值预报系统CMA-MESO提供公里尺度适用的同化方案。新方案采用纬向风速u和经向风速v替代原有流函数和势函数作为新的风场控制变量,采用温度和地面气压(T,ps)替代原有非平衡无量纲气压作为新的质量场控制变量,同时不再考虑准地转平衡约束,而是采用连续方程弱约束保证分析平衡。背景误差参数统计和数值试验结果表明,采用重构后的极小化控制变量,观测信息的传播更加局地,分析结构更加合理,避免了原方案在中小尺度应用时存在的虚假相关问题。而连续方程弱约束的引入,限制了同化分析中辐合辐散的不合理增长,帮助新方案在分析更加局地的同时保证分析平衡。为期一个月的连续同化循环和预报试验结果表明,新方案可以减小风场和质量场的分析误差,进而明显提高了CMA-MESO系统地面降水和10m风场的预报评分。

- 基于Attention-Unet网络的FY4A卫星降水估计

- 关吉平,高延波,黄从雷,李济,张立凤

PDF

摘要 2023-11-27

- 摘要:准确的卫星降水估计是开展天气、气候、水文、生态等研究的重要基础,并且可以降低由降水直接导致的洪水等自然灾害造成的损失。 目前业务运行的卫星降水产品主要使用物理反演方法,存在反演过程中降水特征信息较为片面等缺点。近年来随着深度学习不断发展,其挖掘隐藏特征信息的能力也逐渐被引入到各种非线性过程研究。以Attention Unet网络为核心搭建具备处理卫星多通道数据能力的卫星降水估计网络框架,利用风云四A 卫星多通道扫描辐射计9-14通道数据构建数据集进行降水估计模型训练。 为评估该模型的效果,将Attention-Unet模型的降水估计结果与业务运行的卫星降水产品以及其他成熟深度学习网络进行对比。试验结果表明,Attention-Unet模型的降水估计效果要优于使用传统物理反演方法的卫星降水产品FY4A-QPE以及CMORPH,也要优于作为对比的Unet模型和PERSIANN-CNN模型。其次在风云四A多通道数据基础上,在模型训练中加入对降水有较大相关性的地形数据。试验结果表明模型在保持降水区域识别能力的基础上,降水量估计误差更低。

- 东亚冬季风指数对我国冬季气候变化表征能力的对比分析

- 敖康顺,耿新,张文君,王林

PDF

摘要 2023-11-24